避妊薬

避妊薬通販購入の一覧ページです。 低用量ピル、超低用量ピル、アフターピル、避妊具を最安値でご紹介しています。

避妊薬人気ランキング

避妊薬を商品カテゴリー別に探す

避妊薬の先発薬とそのジェネリックをカテゴリ別に選ぶことが可能です。

価格や効果などを参考にご購⼊いただけます。

低用量ピル

低用量ピルとは経口避妊薬(ピル)の中でも、含有するホルモン量が低用量なものを指します。 OC(OralLow-dose-pill)と略されることもあります。合成された卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)の配合剤であり、女性の体内のホルモンバランスに直接作用することで避妊に効果を示します。 経口避妊薬の中で、現在最も使用されている頻度の高い薬剤になります。

超低用量ピル

超低用量ピルとは、経口避妊薬(ピル)の中で含有するホルモン量が極めて低用量な薬剤を指します。 LOC(Low-dose Oral Contraceptives)と略されることもあります。 ピルは卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)の配合剤であるのがほとんどなのですが、含有する卵胞ホルモンの量により、高用量ピル・中用量ピル・低用量ピル・超低用量ピルに分類されます。 超低用量ピルは含有する卵胞ホルモン量がさらに少なく設定された25μg未満のピルを指し、副作用の軽減が期待される薬剤です。

アフターピル

アフターピルとは避妊に失敗した可能性がある場合、性行為後に緊急措置として服用する薬であり、緊急避妊薬とも呼ばれます。 日常的な避妊方法としては低用量ピルが一般に用いられますが、やむを得ず避妊に失敗した場合は、望まない妊娠を防ぐ最後の砦となります。

避妊具

避妊具とは、妊娠を望まない男女が、性行為をした時に妊娠を防止するための道具です。 避妊具の種類は性器の形状にあわせて、男女に違いがあります。男性が使用する避妊具はコンドームになり、避妊具といえば「コンドーム」を指すくらい代表的なものです。 女性主体の避妊具はいくつか種類があります。ペッサリーやIUDなど、膣内に装着するものや薬剤として膣内に挿入するものが女性用避妊具として使用されています。

避妊薬の商品一覧

現在の検索条件

-

ノルレボ

4,390円~

在庫ありノルレボは、日本で初めて発売された緊急避妊薬です。ヤッペ法と比較して、副作用が少ないのが特徴です。 妊娠の不安がある性行為の後、72時間以内に服用することで、望まない妊娠を回避できます。 国内外の臨床試験の結果80%以上の妊娠阻止率があり、早期服用による妊娠阻止率が高いことが証明されています。 常用は身体の負担も大きく精神的なダメージも伴うため、あくまでも緊急避妊を目的とした服用が推奨されています。 お薬通販部では、レボノルゲストレル1.5mgのノルレボが購入可能です。 正規品のため、安心・安全にご購入いただけます。 参考文献:KEGG「医療用医薬品 : ノルレボ」 >>ノルレボ(1.5mg)の評判・口コミ・体験談はこちら

-

ヤーズ

3,680円~

在庫ありヤーズは、月経困難症(生理痛)の軽減を目的として開発された超低用量ピルです。 従来の低用量ピルに比べてホルモン量が少ないのが特徴です。 定期的に服用することで避妊効果も得られ、安定した作用から多くの女性に選ばれています。海外ではPMSやニキビ治療にも使用が認められており、ホルモンバランスの調整によって幅広い症状をサポートする医薬品として知られています。 お薬通販部では、休薬期間中の飲み忘れ防止に服用するプラセボ(偽薬)がついた28錠タイプを取り扱っています。 ※ご注文時期により、いずれかのパッケージでの発送となります。 参考文献:PubMed「韓国人女性におけるドロスピレノン含有複合経口避妊薬の24日間投与の有効性と安全性(英文による解説)」

-

カーマスートラピンクドットコンドーム

1,800円~

在庫ありカーマスートラピンクドットコンドームは、インドのJ.K.アンセル社が開発した女性の快感を引き出すことができるコンドームです。 カーマスートラピンクドットコンドームの表面には、ピラミッド状の突起がつけられています。 このピラミット状の突起が女性器を刺激して、性交時の快感を高めることにつながり、男性器への刺激を抑えて早漏防止にも役立ちます。 ペニスに被せるだけで効果を得られるため手軽に使用でき、またED治療薬とも併用できます。 お薬通販部では、12個/20個の購入が可能となっています。

-

アンウォンテッド-72

1,400円~

在庫ありアンウォンテッド-72は、インドのマンカインドファーマ社が開発したアフターピル(緊急避妊薬)です。 有効成分はレボノルゲストレルと呼ばれる抗体ホルモンで、排卵を促すためのホルモン分泌を抑え受精を防ぎます。 性行為の後、72時間以内に服用することで高い避妊効果を発揮します。 避妊に注意をしていても、万が一の時のために常備しておきたい商品です。 お薬通販部では、有効成分含有量1.5mgタイプをご用意しています。

-

カーマスートラロングラスト

1,420円~

在庫ありカーマスートラロングラストは、J.K.アンセルが製造販売している局所麻酔薬が塗布された早漏防止コンドームです。 コンドームを着用するだけで、有効成分ベンゾカインが陰茎に浸透し、麻痺させることで射精を遅らせる効果をもたらします。 ベンゾカイン(アミノ安息香酸エチル)は、感覚神経を麻痺させて痛みの伝達をさまたげる成分で、陰茎に付着した場合、性的刺激を鈍らせて結果的に射精を遅らせることが可能となります。 パートナーに早漏を知られたくない人などにおすすめの商品です。

-

メガマックスコンドーム

1,680円~

在庫なしメガマックスコンドームは、ロイドラボラトリーズ社が開発した早漏防止用のコンドームです。 有効成分のベンゾカインがコンドームの裏側だけに塗布されています。 表面麻酔などに使用される麻酔成分が感覚神経を麻痺させるので、性的刺激を鈍らせて射精を延長することが可能になります。 配合量も5%と高濃度ですので、早漏への大きな効果が期待できる医薬品です。 お薬通販部では、5%の購入が可能となっています。

-

マドンナ(0.75mg)

1,660円~

在庫ありマドンナ(0.75mg)は緊急避妊薬(アフターピル)の一つで、性行為後72時間以内に服用することで高い避妊効果が見込めます。 マドンナには黄体ホルモンの一種であるレボノルゲストレルが0.75mg配合されています。 レボノルゲストレルの作用により卵子の排卵を防ぎ、受精する確率を低下させます。 アフターピルのマドンナはこれらの作用によって、性行為による望まない妊娠を防ぎます。 お薬通販部では、マドンナ0.75mgを購入可能です。>>マドンナ(0.75mg)の効果や副作用に関する評判・口コミ・体験談はこちら

避妊薬とは

避妊薬とは女性が主体となって避妊ができる薬剤です。

代表的な方法には、ピルと通常呼ばれている経口避妊薬を女性が服用することにより、体内のホルモンバランスを変化させ、身体を妊娠しにくい状態にすることで避妊に対して効果を有します。

ピルは女性ホルモンに直接作用するので、女性ホルモンバランスを整える作用もあり、月経時困難症、過多月経などを有する方は症状が軽く、また女性特有の子宮内膜症や卵巣がんなども服用することによりよい効果が期待できるメリットがあります。

避妊方法の1つであるコンドームは男性主体であり女性は受け身でしたが、避妊薬を使えば女性側からも望まない妊娠を防ぐことが可能です。

※クリックすると画像が拡大表示されます

※クリックすると画像が拡大表示されます

避妊薬の種類とそれぞれの効果や成分を比較!

| トリキュラー | ヤーズ | ノルレボ | マイルーラ | |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

| 区分 | 先発薬 | 先発薬 | 先発薬 | 避妊具 |

| 有効成分 | レボノルゲストレル、 エチニルエストラジオール |

ドロスピレノン、 エチニルエストラジオール |

レボノルゲストレル | ノノキシノール-9 |

| 効果 | 避妊、生理痛緩和など | 月経困難症の改善、避妊など | 緊急避妊 | 避妊 |

| 1箱あたり単価 | 960円~ | 2,426円~ | 3,000円~ | 2,100円~ |

| 製薬会社 | バイエル | バイエル | HRAファーマ | アポテカス |

避妊薬には毎日服用することによって、日常的な避妊効果が期待できるものと、アフターピルという避妊に失敗した際に、失敗した性行為後72時間以内に服用することで妊娠を避ける緊急避妊薬が存在します。

その他、避妊フィルムと呼ばれる殺精子成分を含んだフィルムを膣内に挿入して妊娠を予防する薬剤や、避妊パッチという含有成分はピルとほぼ同様ですが、内服するのではなくパッチ剤として皮膚に貼付するタイプの薬剤もあります。

毎日服用するピルは含有する卵胞ホルモンの量により、高用量、中用量、低用量、超低用量に分類されます。

低用量ピル

低用量ピルは、経口避妊薬の中でも現時点において最も使用されている経口避妊薬になります。

卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)の配合剤です。 現在販売されている低用量ピルの卵胞ホルモンはほぼエチニルエストラダイオールであり、含有量は50μg未満であり、一般的に20~40μgの範囲内に収まっています。

服用するとピルに含まれている卵胞ホルモンと黄体ホルモンを脳がキャッチし、卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)の分泌を抑えることで、排卵を抑制します。

体内のホルモンバランスの変化により子宮内膜が厚くなるのを防ぎ、受精したとしても受精卵を着床しにくくします。かつ、子宮頸管の粘液の成分を変化させ、子宮内に精子が入りにくくすることで避妊効果を有します。

毎日決まった時間に服用するとほぼ100%に近い割合で避妊することが可能で、月経周期が規則的になり、月経不順で悩んでいる方にも効果を示します。

あわせて月経困難症、ひどい生理痛、経血量の多さに悩んでおられる方にも効果が期待できる薬剤です。

トリキュラー

トリキュラーはドイツに本拠地を置くバイエル薬品が製造販売する避妊薬として知られる低用量ピルです。避妊の他にも月経困難症、子宮内膜症の改善にも使用されています。

- 関連商品カテゴリー

超低用量ピル

超低用量ピルは、低用量ピルと同様、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)の配合剤ですが、含有している 卵胞ホルモンのエチニルエストラダイオールの量が、低用量ピルよりもさらに低く25μg未満に抑えられているのが一般的です。

そのため卵胞ホルモン由来の頭痛・吐き気・乳房の張りといった副作用は低用量ピルと比較して抑えられています。 低用量ピルを服用し、このような副作用に悩んでおられる方に非常におすすめの薬剤となります。

しかしながら、卵胞ホルモンの含有量が少ないことで、卵胞ホルモンと黄体ホルモンの分泌バランスの崩れや、卵胞ホルモンの分泌量の低下により発生する不正出血のリスクが高まる可能性があります。

低用量ピルで不正出血が発生していた方にはおすすめできません。 また血栓症や嘔吐などの副作用発現リスクが0になるわけではないことはご理解ください。

作用機序は低用量ピルとほぼ同様であり、 排卵の抑制、子宮内膜の受精卵の着床抑制、子宮頸管への侵入抑制の3つにより避妊効果を有します

残念ながら海外で認められている超低用量ピルの避妊目的使用は、日本では承認されていないケースがありますので、避妊目的の使用の際は、適応を確認することをおすすめします。

ヤーズ

ヤーズは、大手製薬会社バイエル薬品社が開発した月経困難症(生理痛)の軽減を目的として開発された超低用量ピルです。定期服用することによる避妊効果もあり、信頼性も高く人気があります。

- 関連商品カテゴリー

アフターピル

アフターピルとは、避妊に失敗した可能性がある場合、性行為後72時間以内に内服することで、妊娠を予防する薬剤になります。

避妊するのを忘れていた、コンドームを付け忘れた、コンドームは付けたけれど外れてしまった、コンドームが破れてしまった、中出しされてしまった、強姦されたなど非常事態の際に、性交後に対応できる心強い薬剤です。日本国内で緊急避妊薬として承認されている薬はノルレボのみとなります。

内服することで排卵を抑制し避妊効果を示します。 また受精阻害作用や受精卵着床阻害作用も併せ持つといわれており、その避妊効果はおよそ85%といわれています。

ノルレボが承認される前は日本国内に緊急避妊薬が存在せず、やむを得ず高用量ピルであるヤッペを代用していました。

ヤッペの避妊効果は約57%と低く、また吐き気や嘔吐といった副作用が高頻度に発現するため、現在ではほとんど服用されていません。

少々価格が高い薬剤となるため、コストが気になる方は海外で発売されているノルレボのジェネリック医薬品「アイピル」を使用するといいでしょう。 効果はノルレボと同様でありながら、低価格で購入することが可能です。

ノルレボ

ノルレボは、日本で初めて発売された緊急避妊薬です。ヤッペ法と比較して副作用が少ないのが特徴です。妊娠の不安がある性行為の後、72時間以内に服用することで、望まない妊娠を回避することが可能です。

- 関連商品カテゴリー

避妊フィルム・避妊パッチ

避妊フィルムとは殺精子剤を含有するフィルム状の薬剤であり、性行為の前に膣内の子宮頚部に挿入し、膣内でフィルムを溶かすことで、子宮頚部を殺精子成分で覆うことにより、避妊効果を有します。

適切に使用するとコンドームと同等程度の避妊効果があるといわれています。

ヨーロッパで発展を遂げ、欧米では一般的な避妊方法であり、米国ではドラッグストアなどで販売されています。コンドームやピルの使用が嫌な方におすすめです。

避妊パッチは、ピルと同様、卵胞ホルモンと黄体ホルモンの配合剤ですが、貼付剤となっており皮膚に直接貼り付けて使用します。効果と安全性はピルと同等であり、正しく使用すれば避妊効果はほぼ100%といわれています。

一度貼付するとその効果は1週間持続するため、非常に使い勝手がよく、ピルを飲み忘れてしまう方におすすめです。

ただし体重が90kgを超える方は薬剤の投与量が避妊効果に必要な用量に達しない可能性がありますので、パッチ剤以外の避妊法の併用が推奨されています。

またお風呂などには耐えられるように設計されていますが、一度はがれてしまいますと貼りかえる必要があり、はがれて1日が経過してしまうと、周期を最初からやり直さなければいけないリスクが生じることにご留意ください。

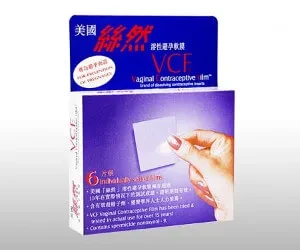

マイルーラVCF

マイルーラVCFは、アポテカス社が開発した避妊具です。膣内挿入タイプの女性用避妊フィルムで、薄いオブラート状のフィルムを膣内に入ると15分程度でジェル状に溶け、避妊効果を発揮します。

- 関連商品カテゴリー

避妊薬の代表的な有効成分とそのジェネリック

避妊薬として代表的な有効成分には、レボノルゲストレル、デソゲストレル、酢酸シプロテロン、ドロスピレノン、ゲストデン、エチニルエストラジオールなどがあげられます。

経口避妊薬は卵胞ホルモンであるエストロゲンと黄体ホルモンであるプロゲステロンの組み合わせがほとんどであり、これらの有効成分を組み合わせにより各薬剤の特徴が作り出されています。

各有効成分の特徴を把握することで、各薬剤に含まれる有効成分の含有量などから、その薬剤の特徴をある程度理解することが可能となります。

これから各成分の特徴をご紹介いたしますので、この情報を参考に、自分にあった避妊薬を見つけてください。

レボノルゲストレル

| トリキュラー | ノルレボ | トリフリー | マドンナ | |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

| 区分 | 先発薬 | 先発薬 | ジェネリック | ジェネリック |

| 有効成分 | レボノルゲストレル、 エチニルエストラジオール |

レボノルゲストレル | レボノルゲストレル、 エチニルエストラジオール |

レボノルゲストレル |

| 効果 | 避妊、生理痛緩和など | 緊急避妊 | 避妊、月経困難症やPMSの緩和など | 緊急避妊 |

| 1箱あたり単価 | 960円~ | 3,000円~ | 1000円~ | 945円~ |

| 製薬会社 | バイエル | HRAファーマ | サバヘルスケア | バイオファーム・ケミカルズ |

レボノルゲストレルは人工的に合成された黄体ホルモン作用をもつ物質であるプロゲスチンの1つです。

黄体ホルモンは子宮を妊娠の準備ができるように変化させるホルモンであり、月経周期を決め、妊娠した場合は妊娠を維持する働きもします。

レボノルゲストレルは1960年代に創成され、1980年代に避妊薬として使用され始めました。 1999年に緊急避妊薬ノルレボとして、フランスにて商品化され、以降、世界各国で承認されました。

日本の承認は遅く、2011年になって初めて承認されました。 その他、日本では避妊薬や月経困難症治療薬であるトリキュラーやミレーナの有効成分としても使用されています。

デソゲストレル

| マーベロン | ノベヒール | デソレット21 | ジュリアナ | |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

| 区分 | 先発薬 | ジェネリック | ジェネリック | ジェネリック |

| 有効成分 | デソゲストレル、 エチニルエストラジオール |

デソゲストレル、 エチニルエストラジオール |

デソゲストレル、 エチニルエストラジオール |

デソゲストレル、 エチニルエストラジオール |

| 効果 | 避妊、生理痛緩和など | 避妊、生理痛・PMSの改善、 生理不順の改善 |

避妊、PMSや月経困難症の軽減 | 避妊、PMSや月経困難症の軽減 |

| 1箱あたり単価 | 956円~ | 1,066円~ | 1,753円~ | 1,583円~ |

| 製薬会社 | オルガノン | ヒーリングファーマ | MSD | ジャーマンレメディー |

デソゲストレルは人工的に合成された黄体ホルモン作用をもつ物質であるプロゲスチンの1つです。

レボノルゲストレルよりプロゲステロン作用が増強されており、相対的にプロゲスチンが有するアンドロゲン作用(男性ホルモン作用)は軽減されています。

経口避妊薬の黄体ホルモン成分として含まれているケースがほとんどであり、デソゲストレルを含む経口避妊薬は第三世代と呼ばれています。

血中のグルコース濃度や脂肪蘇生に影響を与えない経口避妊薬として注目を集めており、日本で承認されているデソゲストレルを含む薬剤にはファボワールやマーベロンがあげられます。

酢酸シプロテロン

| ダイアン35 | ジネット35 | プロキュア | |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 区分 | 先発薬 | ジェネリック | ジェネリック |

| 有効成分 | 酢酸シプロテロン、 エチニルエストラジオール |

酢酸シプロテロン、 エチニルエストラジオール |

酢酸シプロテロン |

| 効果 | 避妊、生理痛緩和など | 避妊 | 前立腺疾患の治療、ニキビの改善 |

| 1箱あたり単価 | 1,716円~ | 1,268円~ | 4,560円~ |

| 製薬会社 | バイエル | シプラ | ダグラス・マニュファクチュアリング |

酢酸シプロテロンは人工的に合成された黄体ホルモン作用をもつ物質であるプロゲスチンの1つです。

酢酸シプロテロンは、男性の精子より作られる男性ホルモンであるアンドロゲンの影響を軽減する作用を有しています。

酢酸シプロテロンを含む経口避妊薬にはダイアン35があげられ、エストロゲンであるエチニルエストラジオールとの配合剤です。

避妊予防以外にも、アンドロゲンの影響軽減作用により、ニキビや男性ホルモン性脱毛症や、徐々に進行する多毛症など男性ホルモンによる女性の病気にも効果を有するといわれています。

残念ながら日本では未承認であり、使用にあたっては海外より個人輸入する必要があります。

ドロスピレノン

| ヤスミン | ヤーズ | クリザンタ | ヤミニLS | |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

| 区分 | 先発薬 | 先発薬 | ジェネリック | ジェネリック |

| 有効成分 | ドロスピレノン、 エチニルエストラジオール |

ドロスピレノン、 エチニルエストラジオール |

ドロスピレノン、 エチニルエストラジオール |

ドロスピレノン、 エチニルエストラジオール |

| 効果 | 避妊、生理痛緩和など | 月経困難症の改善、避妊など | 避妊、月経困難症の改善 | 月経困難症の改善、避妊など |

| 1箱あたり単価 | 2,391円~ | 2,426円~ | 1,503円~ | 1,926円~ |

| 製薬会社 | バイエル | バイエル | シプラ | ルピン |

ドロスピレノンは人工的に合成された黄体ホルモン作用をもつ物質であるプロゲスチンの1つです。

第三世代のプロゲスチンといわれており、男性ホルモン作用がほとんどないのが特徴です。

また弱いながら利尿作用も有しております。そのため、女性の悩みであるニキビやむくみに対する効果も期待できます。

ドロスピレノンを含む薬剤は超低用量ピルであるヤーズがあげられます。 2006年に世界で発売が開始され、日本では2010年より販売されています。

日本では月経困難症、子宮内膜症による疼痛改善に適応がありますが、避妊に対する承認は得られていませんが、海外では避妊に対する効果が認められ承認を得ています。

ゲストデン

ゲストデンは人工的に合成された黄体ホルモン作用をもつ物質であるプロゲスチンの1つです。

男性ホルモン作用を抑制し、ホルモンの運搬を担う性ホルモン結合蛋白(SHBG)の濃度上昇、善玉コレステロールの上昇作用などを有しており、ニキビや多毛症などのピルの副作用が軽減されています。

ゲストデンは1975年に発見され、1987年に経口避妊薬として導入されました。 その後は、更年期ホルモン療法にも使用されるようになりました。

ゲストデンは第三世代のプロゲスチンともいわれています。

日本ではゲストデンを含む薬剤は承認されていませんが、海外では卵胞ホルモンであるエチニルエストラジオールとの配合剤としてメリアンやミニドズなどが販売されています。

メリアン

メリアンは、バイエル薬品社が開発した経口避妊薬です。

卵胞ホルモンの含有量を0.02mgにおさえた超低用量ピルで、従来の低用量ピルよりも黄体ホルモンの含有量も抑えられています。

そのため、身体への負担も少ないのが特徴となります。

飲み間違いのリスクの心配のない1相性タイプの避妊薬で、初めてピルを使用する方にも安心して服用いただけます。

エチニルエストラジオール

エチニルエストラジオールは、現在市場で販売されているほとんどの低用量ピルに卵胞ホルモン成分として含まれています。

女性の若々しさを保つ女性ホルモンである卵胞ホルモンを補充できる人工に合成されたホルモン剤です。

エチニルエストラジオールを内服すると、脳が卵胞ホルモンは体内に十分量あると勘違いすることで、卵胞ホルモンの分泌量が減少します。 結果として排卵や子宮内膜の増殖が抑制され避妊効果を有します。

1993年にフィンランドにて初めて経口避妊薬の成分として取り入れられ、2009年にはヨーロッパ全体で、2010年には米国で経口避妊薬の一成分として販売され、この後世界的に普及するようになりました。

- 関連商品カテゴリー

経口避妊薬・ピルを服用するメリット

経口避妊薬・ピルを服用するメリットは、以下の通りです

- 避妊薬を服用するメリット

-

- ニキビの改善につながる

- 生理周期が安定する

- 貧血の改善につながる

- 生理痛の改善につながる

ニキビの改善につながる

経口避妊薬は、ホルモンバランスを整える働きがあります。

この効果は、特に皮膚に関する問題、ニキビの症状を抑えやすいです。ニキビは、皮脂の過剰分泌や毛穴の詰まりなどが原因で起こりますが、ピルの成分が皮脂腺の活動を抑制することでその発生を抑えやすくなります。

ニキビに悩んでいる人は、経口避妊薬を活用してみてください。

生理周期が安定する

経口避妊薬を服用すると、その周期の安定につながります。

生理周期が不規則だと、月経前症候群(PMS)などの症状が強く出るなど、日常生活に影響を及ぼすことも少なくありません。

一方、ピルを正しく服用すると生理周期を一定に保ち、これらの問題を減少させやすくなります。また、あらかじめ生理の日を知れるため、日常生活の計画も立てやすいです。

貧血の改善につながる

生理中の出血量が多いという女性にとって、経口避妊薬(ピル)は貧血のリスクを減らす助けになります。

ピルは出血量を減少させる効果があり、鉄欠乏性貧血を改善する可能性があります。貧血は、疲労感や集中力の低下など、日常生活に多大な影響を与えやすいです。

ピルの服用で貧血の予防や改善できるため、身体の状態を健康に保てるようになります。

生理痛の改善につながる

経口避妊薬を服用すると、生理痛を軽減できる可能性があります。

ピルの中には、プロゲステロンやエストロゲンなどが含まれており、生理に伴う痛みや不快感を引き起こす物質の過剰な分泌を抑えるため、生理痛を緩和する可能性があるのです。

生理痛が減ると、快適な日常を送れるようになります。

経口避妊薬・ピルを服用するデメリット

経口避妊薬・ピルを服用するデメリットは、次の通りです。

- 避妊薬を服用するデメリット

-

- 副作用が出る場合がある

- 毎日服用しなければならない

副作用が出る場合がある

経口避妊薬を服用する際に最も注意が必要なのは、副作用のリスクです。

副作用として、頭痛や吐き気、乳房の張りなどがあげられます。これらの症状は一時的なものである場合も多いですが、中には深刻な健康問題を引き起こす可能性もあるでしょう。

心血管疾患のリスクがある方や血栓症の家族歴がある方は、副作用によって症状が悪化することがあるので、服用には注意が必要です。

副作用は個人差が大きいため、体調の変化をきちんと把握しましょう。

毎日服用しなければならない

経口避妊薬の服用は、毎日同じ時間に行わなければなりません。

毎日の服用はホルモンのバランスを一定に保つためですが、日常生活の中で継続するのは大変です。仕事や私生活で忙しいと、服用を忘れる場合も少なくありません。

服用を忘れると避妊効果が低下するだけではなく、急な出血や周期のズレを引き起こす可能性があります。特に、外出中や旅行先では服用を忘れやすいでしょう。

避妊薬の使用方法

毎日服用するタイプの避妊薬は、毎日できるだけ同じ時間に薬剤を服用します。

薬剤の服用周期は28日間が基本であり、21日間服用して7日間休薬するタイプと、21日間服用して7日間は薬剤の有効成分を含まない偽薬を服用するタイプがあります。

28日の周期の中で、薬剤のホルモン配合が変わらないタイプと、段階的に変わるタイプが存在します。

アフターピルは避妊に失敗した際、性行為後72時間以内に服用します。

避妊フィルムは性行為の前に膣内に挿入します。

避妊パッチは月経周期の最初の5日前以内に使用を開始するのが原則で、月経周期の初日に使用を開始するのがベストです。

一相性

一相性ピルとは、服用周期の28日間の最初の21日間に服薬する薬剤のホルモン配合比(卵胞ホルモンと黄体ホルモンの配合比)が一定であるピルのことをいいます。飲み間違いが少なくてすむというメリットがあります。

PTPシートの縦の配列、横の配列どこから服用してもいいですし、どんな順番で服用しても問題ありません。 もちろんPTPシートに記載されている順番に服用していくのがベストであることはご理解ください。

一相性ピルには21錠入りのピル、つまり28日周期の最初の21日間のみ薬を服用し、残りの7日間は休薬するタイプのピルと、28錠入りのピル、つまり28日周期の最初の21日間は実薬を、残りの7日間は薬の有効成分が含まれない偽薬(プラセボ)を服薬するタイプのピルが存在します。

21錠入りか28錠入りかはお好みで選ぶといいでしょう。 初めてピルを飲まれる方は、毎日の服用を習慣づけられるため28錠入りのピルがおすすめです。

また一相性ピルの特徴の1つとして、月経周期を延長したい場合には、7日間の休薬もしくはプラセボ服用期間をおくことなく、そのまま実薬を生理が来てもいい日まで飲み続けることで調整することが可能です。

二相性(段階ピル)

二相性ピルは卵胞ホルモンと黄体ホルモンの配合比率が2段階に変化する経口避妊薬を指します。

服用周期28日間のうち、実薬を服薬する最初の21日間を前半と後半に分け、後半に黄体ホルモン量が増加されるようになっています。

これは排卵期を境に、卵胞期と黄体期でホルモンの量に変化をつけた形になります。女性の月経周期は卵胞期、排卵期、黄体期、月経の時期の4つに分けられます。

卵胞期とは、卵胞刺激ホルモンと黄体刺激ホルモン両方の刺激により、卵巣にある卵胞が成長する時期です。卵胞が成熟すると卵胞ホルモンが分泌され、子宮内膜が厚くなります。

排卵期はその名の通り、排卵する時期です。黄体期は排卵後に黄体ホルモンが分泌され始め、子宮内膜が妊娠の準備を始める時期となります。

月経期は、妊娠しなかった場合に厚くなっていた子宮内膜が剥がれ、血液となって体外に排出される月経が起こる時期です。

二相性ピルは錠剤によりホルモン比率が異なりますので、指定された順番通りに服用する必要があります。

慣れないうちは煩雑に感じるかもしれませんが、PTPシートに順番が明記されているなど、製薬会社各社が服用の順番を誤らないよう工夫を凝らしていますので、それほど難しくないかと思います。

三相性(段階ピル)

三相性ピルとは、服用周期の28日間の内、実薬を服用する最初の21日間において、卵胞ホルモンと黄体ホルモンの配合量が3段階に渡り変化する経口避妊薬を指します。

漸増型という黄体ホルモン量が3段階に渡り徐々に増えていくタイプと、中間増量型という21日の実薬服用期間のうち、中間に位置する2段階目で黄体ホルモン量が増え、3段階目で黄体ホルモン量が再び減るというタイプが存在します。

段階別にどれくらいホルモンを変化させるかは薬剤や製薬会社により異なります。

女性の体内のホルモン分泌量やホルモンバランスに合わせて服用でき、総じて、一相性タイプよりも服用するホルモン量は少なくて済むというメリットがあります。

必ず決められた順番に薬剤を服用する必要があり、少し煩雑に感じられるかもしれません。 しかし、服用順番を間違えないようにPTPシートにはいつ飲む薬剤なのか印字してあるものがほとんどであり、服用順番を誤らないような工夫を製薬会社各社が施しています。

またプラセボを有する28錠入りのピルの場合は、実薬とプラセボの色を変えるなどして区別ができるようにしてあるケースも多くあります。

アフターピル

アフターピルは避妊に失敗した可能性がある際に、性行為後、緊急的に服用する経口避妊薬です。

性行為後できるだけ早く服用するほど高い避妊効果が得られますので、避妊に失敗した際はできるだけ早急に服用するよう心掛けてください。

日本で唯一緊急避妊薬として承認されている薬がノルレボです。 性交後72時間以内に、ノルレボの有効成分であるレボノルゲストレルとして1.5mgを1 回内服してください。

医師の診察および診断の上、処方せんを発行してもらい、調剤薬局で処方してもらう薬剤となりますので、避妊に失敗した際はすみやかに医療機関を受診するようにしてください。

ノルレボは緊急避妊薬ですので、あらかじめ処方しておいてもらうのは一般的にできません。

あくまで性行為後の受診にて状況を医師が確認した後に処方される薬剤です。これは日常の避妊予防としてはピルが適当という考えに基づいています。

ただし緊急の事態というのはいつ起こるかわからないものです。

緊急時のお守り代わりとして手元に常備しておきたいと望まれる方は、海外からノルレボ、もしくはノルレボのジェネリック医薬品「アイピル」を個人輸入するという方法もあります。

避妊フィルム・避妊パッチ

避妊フィルムは性行為の都度、性行為前に膣内に挿入して使用します。

乾いた手でフィルムを容器から飛び出し、まずフィルムを半分に折り畳み、その後さらに折りたたんで中指と人差し指の先端で持ちます。 そしてすばやく膣内の奥深くに位置する子宮頚部まで挿入します。

もしフィルムが指に付着してしまった場合は、新しい別のフィルムをご使用ください。膣内に挿入すると体温により薬剤が溶け出す仕様となっております。

避妊パッチは一度貼付するとその効果は1週間持続します。 貼付の周期は28日間が基本であり、最初の21日間は7日間ごとにパッチを貼りかえ、最後の7日間はパッチを貼付せず生理期間に充てます。

パッチが外れた場合は24時間以内に再度貼付するか、粘着性がなくなった場合は新しいパッチに交換してください。

24時間以上経過してしまった場合は、パッチの貼付周期の28日間を再度始める必要があります。 また念のため最初の1週間は他の避妊法と併用することが推奨されています。

貼付場所は上半身、下腹部、臀部のいずれかが望ましいとされています。乳房に貼付してはいけません。

参考文献:リプロ・ヘルス情報センター「低用量ピル」

避妊薬の副作用・禁忌・注意事項

避妊薬は女性の体内ホルモンバランスを変化させますので、身体が慣れるまで、吐き気が頭痛といった症状が現れることがあります。

大体の方は1~2ヶ月ほどで身体が慣れ、症状が治まってきます。 喫煙している方が避妊薬を服用しますと、血栓症や心循環器系疾患の発現リスクが倍増することがわかっていますので、避妊薬を服用する際には禁煙することが大切です。

発現する可能性のある副作用、避妊薬と併用してはいけない薬剤、避妊薬を服用してはいけない人、避妊薬の服用に際し慎重な観察が必要な人は、各避妊薬に含まれる成分の配合により、薬剤による違いは少々存在いたしますが、ここでは各避妊薬に共有の一般事項をご紹介します。

副作用

避妊薬を服用すると、被験薬に含まれる卵胞ホルモンと黄体ホルモンが、体内の女性ホルモンのバランスに直接作用します。

その結果、脳は体内に卵胞ホルモンと黄体ホルモンが足りているものと勘違いすることで排卵などを抑制します。状態はあたかも妊娠時のような状態であり、軽い妊娠様症状である乳房の張りや、軽い吐き気、頭痛、下腹部痛、だるさなどが発現する場合があります。

ただし、これらの症状は1~2ヶ月もすれば身体が慣れてきて治まることがほとんどです。もし症状が長く継続することがあったり、症状が重いことがあったりする場合には医師へ相談してください。

さらには避妊薬に含まれる卵胞ホルモンには血液凝固因子産生亢進作用や、抗凝固系に作用する物質の産生を抑制する作用があり、避妊薬を服用することで、どうしても血栓症が出やすくなるリスクがあります。

避妊薬服用中は、水分の摂取量を増やす、長時間同じ体勢は維持しないなど、日常生活の中で少し気を付けると発現リスクを軽減できます。

中でも喫煙は血栓症のリスクを倍増し、また高年齢や肥満などもさらにリスクを高めることがわかっています。その他、避妊薬に含まれる黄体ホルモンの影響による心筋梗塞などの心循環器系疾患の発現も報告されており、こちらも喫煙によりリスクが倍増いたします。

禁忌薬

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤を服用中の方は、避妊薬を服用してはいけません。代表的な薬剤にはヴィキラックスがあげられます。

卵胞ホルモンであり、ほとんどの低用量ピルに含まれているエチニルエストラジオールを含む経口避妊薬とこれらの薬剤を併用した場合、ALT(GPT)上昇が高頻度に認められることが報告されています。

ALT(GPT)とは正式名称をアラニンアミノトランスフェラーゼ(グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ)といい、アミノ酸の生成に関わる酵素です。

健常者の血清中には微量しかありませんが、肝臓障害のある方は細胞の破壊により血中に漏れ出てきます。 そのため肝疾患障害の程度の判断に使われる指標の1つです。

一般的な避妊薬は肝代謝酵素で代謝されるので、肝臓の働きに異常が生じる可能性のあるこれらの薬剤を、避妊薬と併用してはいけません。

なお、オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤の服用終了から約2週間経過した場合、避妊薬の服用を開始することが可能となります。

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤を服用中の方は、これらの薬剤と避妊薬のどちらを選択するか慎重に判断し、避妊薬へ切り替える方は必ず各薬剤の服用間隔をあけるようにしてください。

服用してはいけない人

喫煙者は避妊薬を服用してはいけません。 喫煙者は避妊薬を服用すると、血栓症および心筋梗塞などの心循環器系疾患の発症リスクが倍増することがわかっています。

年齢も発症リスクを倍増させることがわかっており、目安としては35歳以上で1日15本以上吸う方は避妊薬を服用しないでください。

血栓症および心循環器系疾患は最悪の場合は命に関わる重大な疾患となりますので、避妊薬を服用する場合は必ず禁煙するようにしましょう。

- その他の該当するケース

-

- その薬剤の含有成分に対して過敏症の既往歴のある方

- エストロゲン依存性悪性腫瘍を有する方

- 診断が確定していない異常性器出血を有する方

- 血栓性静脈炎・肺塞栓症・脳血管障害・冠動脈疾患又はその既往歴がある方

- 前兆(閃輝暗点,星型閃光等)を伴う片頭痛を有する方

- 肺高血圧症又は心房細動を合併する心臓弁膜症を有する方

- 亜急性細菌性心内膜炎の既往歴のある心臓弁膜症を有する方

- 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症などの血管病変を伴う糖尿病を有する方

- 血栓性素因のある方、抗リン脂質抗体症候群を有する方

- 手術前4週以内・術後2週以内・産後4週以内および長期間安静状態の方

- 重篤な肝障害を有する方

- 肝腫瘍のある方

- 脂質代謝異常を有する方

- 高血圧を有する方

これらに該当する方々も避妊薬を服用してはいけません。

服用に注意する人

40歳以上の方は、一般的に心筋梗塞などの心血管系障害が発生しやすくなる年代であるため、避妊薬を服用すると発症リスクが高まる可能性があります。

子宮筋腫のある方は、避妊薬が子宮筋腫の発育を促進するおそれがありますので慎重な観察が必要です。

乳がんの既往歴のある方は、乳がんの再発の危険性があるため慎重な観察が必要です。乳がんの家族歴を有する方、乳房に結節を有する方は、避妊薬服用中は乳房の観察を欠かさないでください。

喫煙者、肥満の方は血栓症や心循環器系疾患の副作用発現のリスクがありますので、注意が必要です。

血栓症の家族歴がある方は、血栓症や心循環器系疾患が発症しやすい可能性がありますので、慎重に観察してください。

前兆を伴わない片頭痛を有る方は、脳血管障害が発生しやすい可能性がありますのでご注意ください。

心臓弁膜症、高血圧を有する方は、慎重な観察が必要です。

耐糖能が低下している糖尿病や耐糖能異常を有する方は、さらに耐糖能が低下する可能性がありますので、十分なコントロールをおこなうようにしてください。

肝障害を有する方は慎重な観察が必要です。

その他、ポルフィリン症の方、心疾患、腎疾患、てんかん、テタニーを有する方は、症状悪化の懸念がありますので服用にはご注意ください。

参考文献:バイエル薬品株式会社「避妊のススメ」

避妊薬使用時の血栓症リスクの対策

避妊薬に含まれる卵胞ホルモンは、血栓を作りやすい状態にする作用を有しております。

特に低用量ピルのほとんどに含まれる卵胞ホルモンであるエチニルエストラジオールは、血液凝固因子の産生を亢進する作用や、抗凝固系に作用する物質の産生を抑制する作用があることが知られており、避妊薬を服用すると血液はドロドロになり、血栓症の発症リスクが高まります。

そのため血液をサラサラにする、血流をよくするサプリメントを避妊薬と併用すると、血栓症の発症リスクが軽減できますのでおすすめです。

おすすめはクリルオイルを含有するサプリメントです。 クリルオイルは南極に生息するオキアミから抽出されたオイルであり、オメガ3形脂肪酸であるDHA・EPAを豊富に含みます。

血液中の脂質に働きかけ、血管の弾力性を保ち、血小板の凝集を抑制することで血液をサラサラにする働きがあります。クリルオイルには不飽和脂肪酸が多く含まれ、体温でも液体の状態のため吸収がスムーズです。

また魚類のDHA・EPAと構造が異なり、リン脂質を含む構造をしています。 流動性が高く、体内の脂質と構造が似通っているため、水に溶けやすく、体内への吸収率が非常に高いことが特徴です。

避妊薬の入手方法

一般的な経口避妊薬は、その効果の高さから、医師の診断が必要とされています。 そのため、避妊薬を使用したい場合には、まず病院や専門クリニックを受診し、医師の診察を受ける必要があります。

医師が状態を診断し、避妊薬の使用が適正と判断されれば、処方せんが発行され、調剤薬局にて薬を受け取ることとなります。

ドラッグストアなどの一般薬局では取り扱われていませんし、Amazonなどの一般的な通販サイトでも取扱いはありません。

しかしながら、海外の医薬品の入手を希望される場合は、個人利用目的に限定され、かつ数量は限られますが、海外から輸入することが可能となっています。

病院・専門クリニック

日本国内で承認されている避妊薬を入手するためには、まず病院や専門クリニックを受診してください。

大きな病院でしたら、婦人科・産婦人科を受診するといいでしょう。 またクリニックでは、同様に婦人科・産婦人科を掲げているところをご選択ください。

一般的に「○○レディースクリニック」、「○○ウィメンズクリニック」というクリニック名がついているケースが多くなります。

婦人科を受診することに抵抗がある方もおられるかと思います。 内診に抵抗があるケースがほとんどかと思われますが、ピルの処方にあたっては、内診は必須ではありません。不正出血などがない、身体に特に問題がなければ、問診や血圧などから診断される場合がほとんどです。

対応方法はクリニックごとに方針が異なりますので、気になる方は一度ホームページの内容を閲覧するか、問い合わせるとよいでしょう。

医師が避妊薬の服用が適当と判断すると、処方せんが発行されます。 その処方せんを調剤薬局に持参し、薬剤師が調剤をおこない、薬剤師から薬の内容に関する説明を受けることで、避妊薬を入手することとなります。

薬局・ドラッグストア

一般的な経口避妊薬は処方せん医薬品という、医師が診断した上で処方し、医師が発行した処方せんに基づいて、調剤薬局にいる薬剤師が調剤して、一般消費者の手に渡る医薬品であり、別名、医療用医薬品ともいいます。

処方せん医薬品には効果の高い医薬品が指定されます。

効果の高い医薬品はその特性上、副作用にも気を付けなければならず、一般消費者が使用するためには医師の判断が必要だとされている医薬品であり、厚生労働省が指定しております。

そのため、一般薬局やドラッグストアにて取扱いはありませんでしたが、2023年11月より一部薬局などでアフターピル等の緊急避妊薬の試験販売を開始しました。

薬局での販売方法などについて情報を集めるための調査研究に同意の上で参加できる方にのみ、一部薬局などでアフターピル等の緊急避妊薬を購入することができます。

ちなみにですが、一般薬局やドラッグストアで取り扱われる医薬品は一般用医薬品といわれています。

また処方せん医薬品は長年使用され安全性が認められると、スイッチOTC薬といって、一般薬局やドラッグストアで購入することが可能となります。

最初は要指導医薬品として、購入にあたっては必ず管理薬剤師の説明を受けることが義務付けられております。このように薬剤の販売方法は安全性の確立や実績とともに変化していくものなのです。

まずは経口避妊薬が日本で普及し、日本人への安全性が広く承認されることが望まれます。

国内通販

処方せん医薬品は医師の診断の上で処方せんが発行され、薬剤師により調剤されるものとされておりますので、日本国内においては、通販サイトで取り扱うことは許可されておりません。

そのため日本国内で代表的な通販サイトであるAmazonや楽天などは、処方せん医薬品を取り扱っておりません。

処方せん医薬品の取り扱い方法は薬機法で規定されています。 薬機法とは、別名薬事法ともいわれる医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律です。

医薬品に関連する厳しい管理体制は、薬の性質を考えれば当然のことです。

医薬品は確かに正しい使い方がされれば、病気を治したり、健康を維持したりと非常に人類に有益なものです。その反面、毒として利用することも可能であり、人類はこれまで薬を悪用し、戦争などに使用し、甚大な被害を受けてきました。

医薬品を適正に使用することで、日本国民の安全を確保するために厚生労働省が定めたルールになりますので、手軽に手に入らない現状は致し方ないものと考えられます。

薬機法ではその他、薬の販売業者に関する規定なども盛り込まれています。

海外通販

海外で販売されている避妊薬の入手を希望される場合は、個人輸入代行業者という海外市場にある医薬品を個人輸入する際に代行してくれる業者を利用するといいでしょう。

医薬品の個人輸入は、個人利用目的に限定され、かつ限られた数量においてなら、厚生労働省への事前通知なしに輸入することが認められています。

やり方は普通のショッピングにて利用する通販業者とほぼ同じであり、個人輸入代行業者のホームページにて、お好みの避妊薬を選んで購入ボタンを押せば完了です。

膨大な数の個人輸入代行業者が存在しますが、その中から信頼できる個人輸入代行業者を見極めることが大切です。

まず語学に不安のある方は日本語対応をしている業者もしくは日本企業の個人輸入代行業者を選択ください。

海外の個人輸入代行業者は、海外の規制当局から承認を得ている薬剤だけを取り扱っているかが1つのチェックポイントとなります。

利用者による口コミの数や内容、購入や発送に際する注意事項などの内容の充実さも判断材料となりうるでしょう。ぜひ使い勝手の良い、信頼できる個人輸入代行業者を見つけてください。

参考文献:厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」

避妊薬の口コミ

最後に、代表的な避妊薬の口コミを紹介します。

トリキュラー

- いいクチコミ

-

るり(30歳)

かなり重かった生理痛がだいぶ楽になりました。まとめ買いしてます。

- 悪いクチコミ

-

ルナ(62歳)

不正出血が出ました。違うピルに変えました。他は問題なかったですが、ピルって血管がつまるって言うから怖いです。

ダイアン35

- いいクチコミ

-

菅野(34歳)

ひどかった生理痛がなくなりました。副作用も私はまったくと言っていいほどありませんし、今のところ避妊も大丈夫です。

- 悪いクチコミ

-

天秤(22歳)

すごく困っていた顔のニキビと、毛深い肌が良くなったのは、期待通りの効果でした。でも、便秘と下痢で、泣く泣く飲むのを中止しました。

マーベロン

- いいクチコミ

-

reina(34歳)

生理痛が重すぎて毎月憂鬱でしたが、マーベロンを飲み始めてから、かなり楽になりました!

- 悪いクチコミ

-

みずき(42歳)

頭が痛い、吐き気がする。ピルってこんなもんなんでしょうか。副作用のことは確かに言われたけど、こんなにひどいと飲んでられません。

避妊薬まとめ

避妊薬は女性が主導で避妊でき、望まない妊娠を回避できる医薬品です。 女性の体内ホルモンバランスに働きかけ、正しく服用すればほぼ確実に妊娠を回避することが可能となります。

パートナーが避妊に無頓着だったり、非協力的であったり場合にも悩まなくて大丈夫です。 またホルモンバランスを調整する役割もありますので、避妊のみならず月経困難症や子宮内膜症などの治療にも用いられています。

副作用として血栓症のリスクがありますが、水分摂取量の増加やサプリメント併用など対策を講じることが可能です。

望まない妊娠による中絶は女性の身体に大きな負担をおよぼします。ぜひ避妊薬を活用ください。