抗てんかん薬・ADHD治療薬

抗てんかん・ADHD治療薬のおすすめ商品一覧ページです。ラミクタールやストラテラなど、てんかん・注意欠陥・多動症に有効性のあるお薬を最安値でご購入いただけます。

てんかん・ADHD人気ランキング

てんかん・ADHDの商品一覧

現在の検索条件

-

ダイアモックス・ジェネリック(アセタゾラミド)

3,700円~

在庫ありアセタゾラミドは、インタスファーマ社が開発した炭酸脱水酵素抑制薬で、ダイアモックスのジェネリック医薬品です。 てんかんとは、てんかん発作を繰り返す脳の疾患で、脳内の神経細胞は微弱な電気的刺激で情報のやり取りが、突然の強い電気刺激により過剰に興奮した状態になります。 炭酸脱水酵素を阻害することで、脳のCO2濃度を局所的に増大させることにより、てんかんの発作のほか、緑内障・浮腫・メニエル病・月経前緊張症・高山病予防に使用されています。 お薬通販部では、アセタゾラミド250mgの購入が可能となっています。

-

デパケン・ジェネリック(バルパリン)

3,000円~

在庫なしバルパリンは、フランスの製薬会社サノフィが製造している、てんかん・躁病治療薬です。 先発薬デパケン錠のジェネリック医薬品にあたります。有効成分として、デパケン錠と同じバルプロ酸ナトリウムを含有しているのが特徴です。 バルプロ酸ナトリウムは、ノルアドレナリンやドパミン、セロトニンなど、興奮を引き起こす物質をコントロールする作用があるといわれています。 脳の神経の過剰な興奮を抑制する効果も期待できるため、主にてんかん発作や躁、片頭痛予防などに有用です。

-

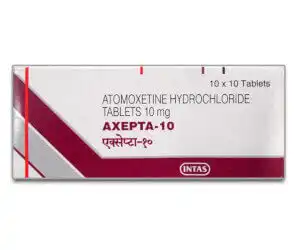

アクセプタ

2,980円~

在庫なしアクセプタは、インタスファーマ社が開発した注意欠陥・多動性障害の治療薬です。思考や判断をする場合に、脳の前頭葉が情報から必要な情報にしぼり判断していますが、事故などで前頭葉に血流が少なくなると注意欠陥・多動障害の症状があらわれることがあります。 脳内神経伝達物質のドーパミンの働きが弱く、ドーパミンが取り込まれて意欲や集中力の減少がみられます。 アクセプタは、ノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、ドーパミンの量を増やして脳の働きをスムーズにします。※2019年以降、厚生労働省によるスマートドラッグの規制が行われました。その関係で、アトモキセチンを含むストラテラや、アクセプタを一般の個人の人が輸入することは厳しく禁止されています。>>アクセプタの評判・口コミ・体験談はこちら

てんかんとは?

てんかんとは、脳の神経細胞の一部に突然異常な電気信号が発生することで、てんかん発作が引き起こされ、その発作を繰り返す精神障害です。

脳のどの部位で異常信号が発生するかによって、引き起こされる発作のタイプが異なります。

よく知られているのは強直発作という手足が突っ張り、身体が固くなってびくびく震える発作ですが、その他にも全身の力が急に抜けるといったタイプの発作もあります。

てんかんは、およそ100人に1人の割合で発症する病気です。日本には60~100万人の患者がいるといわれており、決して珍しい病気ではありません。

予防も完治も不可能な病気ですが、治療により発作が起こらないようコントロールすることが可能です。

参考文献:厚生労働省「てんかん対策」

症候性てんかん

症候性てんかんとは、てんかんが発症した要因が特定できる症状を指します。

てんかん全体の約4割を占めるとされています。

- 乳幼児期のてんかんに多く認められる例

-

- 生まれつき脳の構造に異常がみられる

- 周産期の異常がある

- 新生児仮死を経験した

- 先天性代謝疾患がある

- 遺伝子異常が認められる

上記などが乳幼児期のてんかんに多く認められます。

このように、乳幼児期のてんかんは、脳の病気や後遺症、先天異常が原因で発症しやすいことが特徴です。

一方、高齢者では以下の症状が多く認められています。

- 高齢者のてんかんに多く認められる例

-

- 脳腫瘍や脳卒中などの脳血管障害

- 髄膜炎や頭部外傷

- 認知症やアルツハイマー病などの老化による神経変性疾患

高齢者では脳血管障害が原因であるてんかんが最も多く報告されています。

特発性てんかん

特発性てんかんとは、検査しても異常が検出されず、てんかんの発症要因が不明である症状を指します。

てんかん全体の約6割を占めるとされており、まだまだてんかんの発症要因の特定には課題が多く残っているのが現状です。

遺伝により「てんかんになりやすい傾向」がある可能性が指摘されていますが、不明瞭な点が多く、研究が進められています。

小児の特発性てんかんは、とくに遺伝子異常の可能性が示唆されています。

また、小児期の特発性てんかんは内服治療の高い効果が認められる症例が多く、一部では成長とともに自然に良くなるケースも報告されています。

てんかんの原因

てんかんの原因は、以下のように多岐に渡ります。

- 原因

-

- 脳の奇形

- 周産期の異常によるもの

- 脳卒中や脳血管障害

- 脳腫瘍などの別の病気により引き起こされるもの

- 交通事故などの外傷により引き起こされるもの

- 認知症などの老化にともなう神経変性により引き起こされるもの

遺伝子異常も関与していることが最新の研究でわかってきています。

しかしながら、実際に原因を特定できる「症候性てんかん」は全体の症例の半分以下であり、全体の約6割は発症要因を特定できない「特発性てんかん」であるのが現状です。

小児では生まれつきのてんかんが多く、高齢者では脳血管障害や神経変性によるてんかんの割合が増加します。

また、てんかんを持っていない人でも、他の要因で発作を起こすことがあります。

光過敏性発作

てんかん持ちでない人でも、1秒間に20~50回程度の光の点滅でてんかん発作が発生しやすくなります。

1997年、某テレビアニメの放送中に激しい光の点滅が起こり、多くの児童が光過敏性の発作を起こしたことで、光刺激がてんかん発作を促す要因となることが周知の事実となり、社会問題に発展しました。

この事件で651人が病院に運ばれ、内130人以上が入院したと報じられています。

発作の他に、頭痛や吐き気、気分不良、眼や視覚系の症状などが訴えられました。

この件以降、短時間での頻回な光の点滅は避けられるようになり、「テレビを見るときは部屋を明るくして離れて見てください」と促すテロップが流れるようになりました。

飲酒

飲酒も、てんかん持ちでない人が発作を起こす要因となります。飲酒し、酔いから覚める際にてんかん発作が起こりやすいといわれています。

飲酒量に関係なく、少量の飲酒でも見られることもあるため、注意が必要です。

アルコール摂取とてんかん発作の関係について調べた研究では、1日あたりのアルコール摂取量とてんかん発症の確率に用量反応性があることがわかりました。

アルコールを常飲している人が断酒すると、てんかん発作が起こりやすいこともわかっています。

てんかん発作が起こりやすくなる理由はさまざまで、科学的には証明されていません。

- てんかん発作を促すとされる説の例

-

- 飲酒することでてんかん発作が起こるかもしれないという不安感

- アルコールにより引き起こされている睡眠不足

- 飲酒により抗てんかん薬の服用が不規則になる

参考文献:National Library of Medicine「アルコール摂取、非誘発性発作、てんかん:系統的レビューとメタアナリシス」(英文による解説)

身体的ストレス

過度の疲労や感染症など、急性疾患などからくる身体的ストレスは、てんかん発作が起こりやすくなる原因の1つです。

激しいスポーツによる身体的負荷が、てんかん発作を引き起こす要因となることも知られています。

その他、首を上に傾ける動作を長時間継続していると発作に繋がるといった報告もあります。

また、高血圧症を併発するてんかん患者は、首の後ろを暖めることで血流が促進され、てんかんの発作を予防できる人もいます。

睡眠不足からくる身体的ストレスも、てんかん発作の要因です。

心理的ストレス

心理的ストレスによって、てんかん発作を起こしやすくなることが知られています。

心理的ストレスになる要因は人それぞれですが、てんかん患者に共通して見られるのは、てんかん発作がいつ・どこで起こるかわからない精神的不安や、過度に発作を恐れる恐怖感などです。

その他、入学・卒業・転校・クラス替えといった学校関連イベント、昇格・異動・転職といった仕事上のイベントなどがきっかけとなりてんかん発作に繋がっているケースも考えられます。

本人が自分の心理的ストレスの原因となっているものを認識し、心理的ストレスを回避するように動くことが可能であれば、発作の頻度は減少するのが一般的です。

睡眠不足

睡眠は、てんかん発作に大きく関与することがわかっています。慢性的な睡眠不足は、てんかん発作の頻度を悪化させる原因となる可能性があります。

睡眠不足により、疲労の回復が妨げられたり、体内リズムが崩れたりすることで、てんかん発作が増加することが知られています。さらに、睡眠不足はあらゆる種類のてんかんに対して影響があることが示されています。

そのため、良質な睡眠をとること、1日の生活リズムを整えるために、朝起きたら日光をたっぷりと浴びることが大切です。

1日のリズムを整えて良質な睡眠を確保するためには、規則正しい食生活を意識し、昼間は適度に活動し、夜は光をある程度暗くした環境で過ごすといった規則正しい生活を送ることが大切です。

ホルモンの変動

女性の生理によるホルモンの変動は、てんかん発作と密接な関係があることがわかっています。

これはホルモン自体の変動と同時に、患者本人の精神状態の変化も関与しているものと思われます。

特に、初潮をむかえる女児においては初潮を機にてんかんの発作が頻発するようになるケースも珍しくありません。

また、生理に関連するタイミングで、てんかん発作が発現するケースもあります。

詳細な機序は不明ですが、女性ホルモンであるエストロゲンがてんかん発作を起こしやすくしている説もあります。

生理は女性なら誰しも起こりうるものですので、初潮をむかえた女児が不安に思うことがないよう、周囲にいる人々がサポートしてあげることが大切です。

体温の上昇

体温の上昇は、てんかん発作の要因の一つです。

たとえば、発熱は体温を上げる原因となり、特に小児においててんかん発作のリスクを高めます。

具体的には、体温が38度以上になると、てんかん発作が起こる可能性が増加します。これを防ぐためには、発熱が確認された際に解熱剤などで早めに措置を取ることが重要です。

また、直射日光を浴びたり、長時間の入浴や運動も体温を上昇させるため、直射日光を避けたり、適度な休憩と水分補給が必要です。体温管理を徹底することで、てんかん発作の予防に繋がります。

てんかんの症状

てんかんの症状は、脳のどの部位で電気信号の異常興奮が起こるかによって、発生する症状が異なります。

脳の一部において、異常信号が発生することにより発生する発作は部分発作と呼ばれます。

脳全体に異常信号が発生することにより生じる発作が、全般発作です。

異常信号の発症部位(焦点)が脳の前頭葉の場合は、顔や手足の一部のけいれんなどの運動発作、頭頂葉の場合は身体の一部がピリピリしたりする体性感覚発作が発症します。

発症部位が後頭葉の場合は、目の前がピカピカ見えたりする視覚発作が生じます。

また、側頭葉の場合は、悪寒や発汗などの自律神経発作および既視感や不安感などの精神発作が発症します。

部分発作

脳の一部において、異常な興奮信号が発生することにより起こるてんかん発作は、部分発作と呼ばれています。

脳は部位によって担っている機能が異なるので、異常信号が発生する部位によって引き起こされる発作の症状も異なるでしょう。

運動機能を担っている脳の前頭葉において異常信号が発生すると、顔や手足の一部がぴくぴく動く、けいれんするといった症状があらわれます。これは、運動発作です。

脳の頭頂葉は皮膚感覚、深部感覚、内臓感覚など外から確かめられない身体の体性感覚を担っており、ここで異常信号が発生すると、皮膚や深部、内臓などの身体の一部にピリピリとした感覚になります。

このような症状は、体性感覚発作です。

視覚機能に関与する脳の後頭葉で異常信号が起こると、視野がピカピカして見えるなどの視覚発作が発症することがあります。

脳の側頭葉は自律神経や精神状態に関与する領域であり、ここで異常信号は発生すると、悪寒や発汗、腹痛といた自律神経発作や、既視感、不安感、未視感といった精神発作が発生することが知られています。

ちなみに大脳は左右2つに分かれており、右脳に異常信号が生じると体の左側部分に、左脳に異常が生じると体の右側部分に発作が生じることとなります。

全般発作

脳全体において、興奮信号が異常に発生することによって起こるてんかん発作は、全般発作と呼ばれています。

全般発作が発生すると、殆どの患者は意識を保つことができません。

突然意識を消失し、全身が硬くつっぱった状態となる強直発作は、てんかん発作の中でも一番周知されている発作ですが、これらの症状は全般発作です。

身体がガクンガクンと一定のリズムでけいれんを繰り返す、間代発作を起こすこともあります。強直発作と間代発作は同時に発現することもあり、強直間代発作と呼ばれています。

その他、突然全身の力が抜けてしまい崩れるように倒れこむ脱力発作、突然あらゆる動作を停止して意識がもうろうとする欠神発作などが知られています。

強直間代発作は1分以上継続することが一般的ですので周囲の人は確実に気づく症状です。

欠神発作や脱力発作は数秒であることが多く、また強直発作も一般的には数秒から10数秒といわれており、周囲の人が発作に気付かないケースもあるでしょう。

全般発作が発生している間は、脳全体が興奮状態にあります。

発作後は脳が疲れ眠り込んでしまうこともあり、そのまま意識を回復するケースもみられます。

参考文献:こころの情報サイト「てんかん」

分類不能

すべてのてんかん発作が、何らかの疾患に当てはまるわけではありません。

てんかん発作には、焦点発作や全般発作がありますが、これらに明確に分類されないものを分類不能としています。

診断初期や小児期などでは、一時的に分類不能とされることもありますが、経過観察や追加検査によって後で他の分類に移行することがあります。

てんかんの治療方法

てんかんの治療は抗てんかん薬による薬物療法を中心に実施します。

数種類の抗てんかん薬を試しても発作が改善されない場合、食事療法や外科治療が必要になるケースもあります。抗てんかん薬で発作の改善が見られる症例は全体の70%程度です。

残りの約30%が抗てんかん薬では効果がみられない薬物抵抗性、または難治性てんかんと呼ばれます。日本国内で外科治療の対象となる患者は推定2,000人といわれていますが、実際には年間400〜500人程度しか手術を受けていないのが現状です。

また、これら医療機関による療法以外に、睡眠不足やストレスといったてんかん発作を誘発する因子の排除をおこなうことも非常に重要となります。

抗てんかん薬の服用

抗てんかん薬は、非常に多くの種類が承認・販売されています。

てんかんは発作のタイプがさまざまであり、タイプに合わせて効果が期待できるお薬を選択することが非常に重要です。

抗てんかん薬には以下のようなさまざまな種類があります。

抗てんかん薬の種類

- 部分発作に効果を発揮するもの

- 全般発作の欠神発作/強直間代発作/ミオクロミー発作に効果を発揮するもの

- 症候性てんかんに適しているもの

- 特発性てんかんに適しているもの

てんかんのタイプの診断を間違わないこと、また最適な治療薬を選ぶことが欠かせません。最初は1種類のお薬を服用し、効果を確認します。

1つ目のお薬で、てんかん発作が抑制できる患者は全体の50%程度のため、症状に応じてお薬の種類を2〜3種類に増やすのも選択肢の一つです。複数のお薬により、てんかん発作が抑えられる患者は全体の70%程度といわれています。

てんかんは脳の神経細胞の異常興奮により発症しますが、抗てんかん薬にはそれを抑えるタイプと広がりを抑制するタイプ、どちらにも効果を有するタイプが存在します。

抗てんかん薬が効きにくい、またはお薬で発作をコントロールすることが難しい場合は、食事療法や外科治療についての検討を開始します。

ケトン食事法

抗てんかん薬では効果が得られなかった場合は、食事療法としてケトン食事法を取り入れる場合があります。

ケトン食事法とは、エネルギーのもとになる糖類を極力抑える代わりに、脂肪分を増やした食事を摂取する療法です。

糖類とは、炭水化物から食物繊維を除いたものを指し、具体的には米やパン・パスタなどの炭水化物の摂取制限、および砂糖の摂取制限を行います。

糖類を制限することで、足りないエネルギーなどは脂肪分を増やすことで補います。脂肪分として卵や油・マヨネーズなどを活用します。

詳しい作用機序は解明されていませんが、脂肪が体内で分解されてケトン体が生成され、脳が糖質の代わりにケトン体をエネルギー源とし出すと、てんかん発作が軽減できると考えられています。

この食事療法は現在、糖質制限のダイエット食として注目を浴びていますが、てんかん治療として行う場合は気軽に試せるものではありません。

糖質を1食あたり数グラム〜数十グラムに制限し、年齢や症状に合わせ内容を変え、栄養素もしっかりと計算するなど、非常に厳格に行わなければなりません。

日本では2016年に難治性てんかん患者を対象に、てんかん食としてケトン食事法が保険適用されています。

ACTH療法

ACTH療法とは、副腎皮質刺激ホルモンの注射を一定期間、毎日投与するという治療法です。日本で保険適応されているのは、ウエスト症候群に対する治療のみです。

昔から、症候性全般てんかんに対して、ACTHの筋肉注射は効果が期待できるとして用いられてきました。

レノックス・ガストー症候群や大田原症候群への使用成績も報告されています。

その他、徐波睡眠時に持続性棘徐波を示すてんかん(CSWS)やランドー・クレフナー症候群、ラスムッセン症候群などへの使用も報告されています。

ACTHが有効な症例では、療法開始1〜2週間後に症状の改善がみられ始め、症例全体の約50〜90%にて、てんかん発作の改善が得られるとされています。

しかし、ほぼ全員に副作用が発現するため注意が必要です。

保険適用を有するウエスト症候群の治療においては、できるだけ早くACTH治療を開始すると効果も高くなると考えられていますが、最適な使用方法がまだ確立されていません。

副作用の軽減を目的として、短期間での投与に留めることが推奨されています。

副作用への懸念があることから、ACTH治療の他に、ステロイドや免疫抑制剤を一定期間投与するという治療法の開発も進められています。

外科治療

てんかんの外科治療には、発作を止める目的の「根治手術」と、発作の症状や発現頻度の軽減を目的とした「緩和手術」の2種類があります。

根治手術には、扁桃体海馬切除術などが、緩和手術には脳梁離断術や迷走神経刺激などが挙げられます。

扁桃体海馬切除術とは、てんかん発作の原因となる異常神経興奮が発生している箇所(焦点)である扁桃体および海馬を切除する方法です。

このように焦点を切除する手術は焦点切除術と呼ばれています。

焦点が明らかな場合は1回の手術のみ、焦点がはっきりしない場合や、言語や記憶などの脳の重要機能を司る箇所が焦点の場合は、手術を2回に分けて障害が残らないよう慎重に行われる場合もあります。

脳梁離断術とは、脳梁という左右の大脳を繋いでいる水平な神経束を切断することで、左右の大脳間の異常な興奮が伝わる経路を遮断し、発作を軽減させることを目的とした手術です。

迷走神経刺激(VNS)とは、脳の異常興奮を抑制して発作を軽減する装置を体内に埋め込む手術を指します。

日本では難治性てんかん患者を対象に保険適用されています。

抗てんかん薬の種類

てんかんは脳内にて、神経の異常な興奮信号が広がることにより発現します。

抗てんかん薬は、過剰な興奮が起こらないよう興奮系を抑制するタイプと、興奮の広がりを抑える抑制系のタイプの2種類が存在します。

また、異なる作用機序を持つ新たなタイプの抗てんかん薬も開発されています。

現在、多くの種類の抗てんかん薬が販売されており、発作のタイプや、患者の年齢・性別・体重・併用薬・合併症などを考慮して、その方に合うお薬を選択していきます。

単剤による治療からスタートし、効果がない場合にはお薬の切り替えや追加を検討します。

| ゾニセップ | ラミクタール | ガバセット | ガバドン | |

| ||||

| 種類 | 興奮系の抗てんかん薬 | 興奮系の抗てんかん薬 | 抑制系の抗てんかん薬 | 抑制系の抗てんかん薬 |

| 有効成分 | ゾニサミド | ラモトリギン | ガバペンチン | ガバペンチン |

| 特徴 | ゾニセップはサンファーマ社が開発した抗てんかん薬で、先発薬エクセグランのジェネリック医薬品です。ナトリウムチャネルの活性を抑制して、欠神発作やミオクロニー発作の他、パーキンソン病の手や足の振るえ強ばりの治療に使用されています。 | ラクミタールはグラクソ・スミスクライン社が開発した抗てんかん薬・双極性障害治療薬で、ナトリウム受容体を抑制して、脳内の興奮を鎮める効果があります。 | ガバセットはバイオファーマ社が開発した抗てんかん薬で、先発薬ガバペンのジェネリック医薬品です。興奮神経系へのカルシウムイオンの流入や、興奮性の神経伝達物質の遊離を抑制して、てんかんの発症を抑えます。 | ガバドンはノールファーマ社が開発した抗てんかん薬で、先発薬ガバペンのジェネリック医薬品です。抑制系のアミノ酸GABAと似た働きでカルシウムチャネルを持続的に阻害し、興奮神経伝達物質の遊離を抑制して、てんかん発作を改善します。 |

| 価格 | 1錠 36円~ | 1錠 119円~ | 1錠 45円~ | 1錠 39円 |

興奮系の抗てんかん薬

脳内において、ナトリウムイオンやカルシウムイオンが細胞膜を通過し細胞内に入ると、神経細胞は興奮します。

そのため、ナトリウムイオンやカルシウムイオンの働きを抑えることで、過剰な興奮が発生しないようにする抗てんかん薬が開発されています。

また、中枢神経全般の興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸を抑制する抗てんかん薬もあり、これらの薬は脳内の過剰な興奮が起こらないように抑制する薬として「興奮系」の抗てんかん薬といわれています。

代表的なお薬としては以下があります。

- 代表的な「興奮系」の抗てんかん薬

各お薬でNaチャネル、Caチャネル、グルタミン酸への作用の度合いが異なることが特徴です。フェニトインは強直発作に、カルバマゼピンは部分てんかん発作の第一選択薬として、バルプロ酸は全般てんかん発作の第一選択薬として広く服用されています。

カラゼピン

カラゼピンは、マイファルマアイラックサン社が開発した向精神作用性てんかん治療薬・躁状態治療薬で、テグレトールのジェネリック医薬品です。

脳内では、神経細胞の興奮と抑制のバランスによって正常な働きが保たれていますが、バランスを崩すと不調をきたし過度の興奮によっててんかん発作が起こることがあります。発作は、全般性発作・部分発作・原因不明の発作の3つのタイプに分類されます。

トピロール

トピロールは、サンファーマ社が開発した抗てんかん薬で、トピナのジェネリック医薬品です。てんかんの発作には2種類あり、脳の全体から突発的な興奮が始まる全般発作と、脳の一部から始まる部分発作です。

脳に異常な電気信号が発生することで、全身痙攣や意識障害などが起こります。他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない場合における、部分発作の治療に使用されています。

ラミトール

ラミトールはトレントファーマ社が開発した抗てんかん薬・双極性障害治療薬で、先発薬ラミクタールのジェネリック医薬品です。

部分発作や全般発作のうちの強直間代発作(大発作)、子どもの欠神発作、レノックス・ガストー症候群における全般発作の治療に使用されます。

抑制系の抗てんかん薬

脳内の神経物質であり、脳内の興奮を抑制する働きをするGABAの作用を強めることで、てんかんの症状を抑えるお薬を「抑制系」の抗てんかん薬と呼びます。

代表的なお薬としては以下があります。

- 幼児期~学童期に発症するてんかん

-

- ジアゼパム(商品名:セルシンほか)

- クロナゼパム(商品名:リボトリールほか)

- クロバザム(商品名:マイスタンほか)

- ガバペンチン(商品名:ガバペン、ガバセットほか)

- フェノバルビタール(商品名:フェノバールほか)

- プリミドン(商品名:マイソリンほか)

- ビガバトリン(商品名:サブリルほか)

ジアゼパムは重鎮状態(発作が異常に長引く、もしくは意識が回復しないうちにまた発作を繰り返す状態)の第一選択薬として、クロナゼパムはミオクローヌス発作に使用されます。

クロバザムは複雑部分発作の追加薬として、ガバペンチンは部分発作の第二選択薬として、ビガバドリンはウエスト症候群(点頭てんかん、通常1歳未満の乳児に発症するてんかん症候群、難病に指定されており予後不良)に有効です。

GABAへの作用はお薬によって異なり、症状に合わせて最適なものが選択されます。

ガバセット

ガバセットは、バイオファーマ社が開発した抗てんかん薬で、ガバペンのジェネリック医薬品です。てんかんは脳内神経の異常興奮により起こる症状で、興奮を促すカルシウムイオンの流入により興奮神経系が活性化して、引き起こされます。

ガバセットは、興奮神経系へのカルシウムイオンの流入抑制や興奮性の神経伝達物質の遊離を抑制し、てんかんの発症を抑えます。

その他の抗てんかん薬

興奮系にも抑制系にも分類されない新しい機序の抗てんかん薬として、日本では2010年9月よりレベチラセタム(商品名:イーケプラ)が販売されています。

海外ではブランド名をケプラ(Keppra)として、アメリカで1999年から、欧州では2000年から発売が開始されており、これまで100か国以上、600万人以上のてんかん患者への使用成績を有するお薬です。

レベチラセタムは、主要なイオンチャネルや各種受容体には結合しないものの、神経終末に存在するシナプス小胞タンパク質2A(SV2A)に結合します。

SV2Aは、てんかん発作に関わるとされる物質です。SV2Aに結合し、てんかん発作の抑制に繋がるのが主な作用機序となります。

その他、興奮性神経伝達放出などに関与する興奮性シグナルであるカルシウムイオンの通り道であるカルシウムチャネルの阻害作用、および細胞内カルシウムイオンの遊離抑制作用などによって、てんかん発作の抑制に効果を示します。

2013年には小児用量が追加承認され、ドライシロップ剤が発売されています。海外においても80ヶ国以上の国や地域で小児のてんかんに対する使用が承認され、広く服用されています。

ケプラ

ケプラは、UCBファーマ社が開発した抗てんかん薬で、日本国内ではイーケプラの商品名で販売されています。てんかんは、脳内の神経伝達バランスが崩れた状態で発症します。

ケプラは、シナプス小胞タンパク質2A(SV2A)へ主に作用し、グルタミン酸が放出される興奮系神経を調節するお薬です。グルタミン酸の放出が抑制される結果、脳の異常興奮をおさえてんかんの部分発作を改善します。

ダイアモックス・ジェネリック(アセタゾラミド)

アセタゾラミドはインタスファーマ社が開発した炭酸脱水酵素抑制薬で、先発薬ダイアモックスのジェネリック医薬品です。

炭酸脱水酵素を阻害し、脳のCO2濃度を局所的に増大させる働きがあります。てんかんの発作のほか、緑内障・浮腫・メニエル病・月経前緊張症・高山病予防に使用されています。

ADHDとは?

ADHD(注意欠陥多動性障害)とは、精神障害であり発達障害の一つです。

主に多動性、不注意、衝動性の3つの症状があることが知られています。

ADHDに見られる行動例

- 長時間じっとしているのが難しい(多動性)

- つい手足を動かしてしまう(多動性)

- 計画を立てたり順序立てて考えられない(不注意)

- 物忘れが頻繁(不注意)

- 細かいことに目を配れなかったりする(不注意)

- 思いついたことを深く考えずに行動する(衝動性)

- 人の言葉をさえぎる(衝動性)

- 頭に血がのぼりやすい(衝動性)

ADHD(注意欠陥多動性障害)の人は上記のような行動が目立ちます。

子供の病気と認識されているようですが、大人のADHD患者も珍しくなく、また近年増加傾向にあります。

年齢や発達段階にそぐわない行動により、日常生活や学校生活、職場でのコミュニケーションに障害をきたす恐れがある病気です。

ADHDの原因

ADHDの発症原因は、現時点では解明されていません。

しかしながら、生まれつき脳の発達に何らかの偏りがあることが関係していると考えられています。一昔前は親の育て方の問題だといわれていましたが、決してそうではありません。

現在では、脳内の神経伝達物質が発症に関与していることも明らかになってきており、遺伝的素因もあるとして研究が進められています。

ADHDは幼児期・小児期にみられ、成人期までには症状が消失すると考えられていましたが、現在では慢性的な経過をたどる例があることもわかっています。

ADHD発症および経過を左右する要因としては心理社会的要因が考えられています。

脳の働きの異常

脳は、人の行動や思考をコントロールする器官で、ADHD患者は前頭前野を含む脳の働きに偏りがあると考えられています。

また、ADHD患者は脳内の神経伝達物質であるノルアドレナリンやドパミンの働きが不足気味であることがわかってきました。

神経細胞の間隙にあるノルアドレナリンやドパミンはトランスポーターという部位から再度元の神経細胞に取り込まれるのですが(再取り込み)、ADHD患者ではトランスポーターが過剰に機能しています。

神経伝達物質であるノルアドレナリンやドパミンを再取り込みしすぎてしまい、シナプス間隙の神経伝達物質が不足することで情報伝達がうまくいかなくなり、ADHD患者の不注意や多動性といった特徴的な症状が発現するのではないかと考えられています。

遺伝的素因

ADHDの発症には遺伝的素因が関与しているとして研究が進められています。

ADHDの遺伝率は約76%と非常に大きく、親がADHDの子どもは、そうでない子どもに比べ3~4倍ADHDになりやすいといわれています。

脳の発達段階において、自制や抑制に関する脳の神経回路が損なわれてしまったと考えられていますが、どの部位がどのように機能してADHDになるのかについてはまだまだ仮説の域を出ていません。

脳の機能が失われている箇所は、自意識や時間の意識に関連した右前頭前皮質、動悸づけに関連した小脳虫部などが挙げられます。複数の遺伝子異常が、これらの脳の機能変化に関与していると考えられています。

心理社会的要因

ADHDの発症要因として、心理社会的要因もよく挙げられます。

いわゆる環境要因のことで、これまでの育ってきた環境と現在の生活環境が関与しています。

ADHDの発症に、親の育て方やしつけは関係ありません。

ADHDの患者は適切な時期に適切なサポートを周囲から得られれば、うまく障害とつき合っていくことが可能ですが、劣等感が強かったり、物事を達成した経験が乏しかったりすることが、ADHDの発症や慢性的な症状に関連してくるといわれています。

ADHDの症状

ADHDの特徴的な症状として、多動性や不注意、衝動性の3つの主症状が挙げられます。

不注意の症状として、以下が挙げられます。

- 不注意の症状

-

- 集中力が続かない

- すぐに気が他のことにそれてしまう

- 多動性の症状としては長時間じっとしていられない

- そわそわ落ち着かず動いたりしてしまう

衝動性の症状として、以下が挙げられます。

- 衝動性の症状

-

- 順番待ちができない

- 思いついた行動を、考える前に唐突に実行してしまう

幼児期にADHDを発症すると、約6割は成人になってもその症状が残っているとされており、また大人では、多動性は弱まり、不注意の症状が目につくようになるのが特徴です。

不注意

ADHDで見られる不注意の症状として、以下が挙げられます。

- 不注意の症状

-

- 集中力が続かない

- 気が散りやすい

- 忘れっぽい

規律と効率が求められる社会人においては、顕著にこの症状が目につくようになります。

長時間の会議では集中力が続かず、気が散りやすい傾向があります。

また、細かいところまで注意を払えない場合が多く、ケアレスミスを頻発する傾向も見られるでしょう。

1つのことに集中すると周りが見えなくなるので、話しかけられているのに気づかなかったり、話を聞いていないように見られることもあります。

外部からの刺激に反応しやすいため、現在話している内容や行動とは無関係な言動をすることもあります。

他にも約束や期日、納期を守れなかったり、忘れ物や紛失もよくあるため、信用を得ることが難しい状態となります。

ADHDの人は計画を立てたり、物事を順序立てて考えたり、時間の管理が苦手なことで有名ですが、単純作業などの同じことの繰り返し作業も苦手な傾向があることが特徴です。

多動性

ADHDで見られる多動性の代表的な症状として、じっとしていると落ち着かない気分となり、無意識のうちに身体を動かしてしまうのを抑えられない状態が知られています。

長時間の会議では、じっと座っていることが困難であり、貧乏ゆすりをしたり、急に立ち上がったり、椅子を動かしてみたりするでしょう。

その他、手遊びをしたり、会議資料をめくることを繰り返したり、ボールペンを回したり、指で机や椅子をたたき続けたりといった症状を呈する人もいます。

ADHDの症状により、「落ち着きがない人だ」とレッテルを貼られるケースも少なくありません。

子どものADHD患者には、過度にしゃべる、人の話を遮り一方的に話す、話し出すと止まらないといった症状が強く出る傾向にありますが、この症状は大人になるにつれ、ある程度コントロールできるようになるのが一般的です。

その他、夢中になりすぎて周囲が見えなくなったり、力の入れ方がわからず過敏になったりと、さまざまな活動に落ち着いて参加するのが困難です。

衝動性

衝動性の症状としては、思いついた行動について、考える前に行動してしまうことが特徴として挙げられます。

ADHDの人では、一度立ち止まって考えるブレーキがききにくくなっているものと思われます。

根底には自分の感情や行動、発言を抑えるのが苦手だという事実があるようです。

そのため、会議中に不必要な発言をしてしまったり、相手の発言が終わらないうちに自分の発言をしてしまったり、順番を待つことが難しかったりします。衝動買いをしてしまうというケースも報告されています。

また、子どものADHD患者は気になるものを目にすると、それしか目に入らず、危険をかえりみずに道路に飛び出してしまうケースもあります。このような、周囲との危険に関しては、大人になるにつれ、ある程度認知できるようになるようです。

大人になるにつれて、目に見える行動的な衝動性よりも、会話で話が飛躍しやすい、言動が理論的でない、または安定していない、順序立てた考えよりも感情が先行してしまうことが多いといった、心理的や精神的な衝動性が目につくようになります。

ADHDの治療方法

ADHDの治療は自分の特性を理解し、自信を持てるようになることが目標です。そのため、不注意、多動性、衝動性の3大症状をなくすことだけが治療のゴールではありません。

主な治療法として、以下が挙げられます。

- 主な治療法

-

- 環境変容療法

- 行動療法

- 薬物療法

日常生活の中で自分が困難と思っていることを認識し、対処方法を考えていくと同時に、一人で抱え込まず、周囲にサポートをお願いできるようになることが大切です。

治療を開始しても、すぐに変化は感じられず、また良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、徐々に改善していきます。

少しずつ自信を取り戻していけるよう、焦らず治療します。

環境変容療法

環境変容療法とは、家族を含めた患者の周囲にいる人物がADHDを理解し、患者がうまく行動できるように接し方を変え、環境を調整していく療法です。

ADHDの患者は常に頑張っています。そして自分だけでその苦しみを抱え込み、周囲の人に頼ろうとしない傾向にあります。

まず、周囲の人に頼っていいと患者本人がマインドを変えられるように、周囲の人がアプローチ方法を変えることが重要です。これにより、自分が得意とすること、苦手とすることを理解し、苦手なことは人に相談するよう促してください。周囲の人は、指示を簡潔にすることで、患者は指示を理解しやすくなります。

生活環境としては、ADHD患者が気になってしまい、集中力を欠く原因となっている物を目のつかない場所に移動します。

ADHD患者が時間管理を実行したり、仕事の優先順位をつけられるように、携帯のアラームや、やることリストの活用を促したりします。

その他、家族がサポートできるように、家族間で予定を共有するのも効果的です。

行動療法

行動療法とは、ADHDの患者が状況に応じて適切な行動を取れるように、対人コミュニケーションスキルや社会のルールやマナーを教えていく療法です。ソーシャルスキルトレーニングともいわれています。

個人に合わせてさまざまなトレーニングを組み合わせるので、治療内容は均一的ではなく、個々人によってことなる内容となります。

行動療法として広く認知されている方法に、認知行動療法があります。ADHD患者に自分の状態を認知させ、なぜできないのか自分の原因を見つめさせることで、解決策を見出していく療法です。

患者の症状や年齢、合併症の有無などに応じて、技法を選択し組み合わせて対応していきます。技法の中には一例として、ソーシャル・スキルズ・トレーニングという方法があります。

これは、困難な状況をコミュニケーションの側面からとらえ、コミュニケーション力を向上させることで困難を解決しようという方法です。

その他、アンガー・マネジメントという療法もあります。

これは、怒りを予防し制御できるようにするために、怒りは誰にでも起こりうるものであり、怒りは自分がストレスを抱えているときに発生ます。

アンガー・マネジメントは、それを表に出すことは決して悪いことではないとマインドを変えさせるものです。

薬物療法

ADHDの患者は、脳内の神経伝達物質であるドパミンおよびノルアドレナリンの不足によってスムーズに情報伝達できていないため、多動などの症状が発生すると考えられています。

そのため、ドパミンおよびノルアドレナリンを増やすお薬である、選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬および中枢神経刺激剤などがADHDの治療に用いられています。

服用量や服用期間は個々によってことなり、治療経過も個人差が大きいです。

お薬を服用して、ある程度自分の症状をコントロールできるようになったり、環境調整などで対応することが可能になったり、その状態をある一定期間以上維持できるようになったりした場合は、今後の薬物治療をどうしていくか検討します。

お薬がなくても問題ないと判断すれば、中断もしくは中止を考慮してください。

お薬の服用初期には、吐き気や口渇、頭痛、食欲減退といった副作用が発現する場合があります。身体がお薬に慣れるにつれ軽減されますが、副作用がひどい場合は医師に相談してください。

幼児・小児のADHDには薬物療法が推奨されておらず、基本的に成人のADHDを対象に行われる療法です。

ADHD治療薬の種類

成人のADHD治療に関しては、英国国立医療技術評価機構(NICE)は薬物療法を推奨しています。

一方、幼児期の治療は世界保健機関や日本ガイドラインも含めて、薬物療法は原則行われず、環境変容療法および行動療法を優先するよう推奨されています。

幼児への薬物効果を大規模に検証した試験にて、行動療法と大きな差が認められず、また長期投与による利点が見つけられないといった報告が複数あがったためです。

成人のADHDに対しては、下記のような治療薬などを用いることで、多動などのADHDの症状を抑制します。

- 成人のADHDに対して症状を抑制するお薬の例

-

- 脳内神経伝達物質であるドパミン

- ノルアドレナリンの濃度を増やす中枢神経刺激剤

- 選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

- 選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬

| ストラテラ | アクセプタ | バルパリン | |

|---|---|---|---|

|

|

||

| 効果 | ADHDの症状改善 | ADHDの症状改善 | ADHDによる脳の興奮や発作の抑制 |

| 有効成分 | アトモキセチン | アトモキセチン | パルプロ酸ナトリウム |

| 特徴 | ストラテラはイーライリリー社が製造・販売するADHD(注意欠陥・多動性障害)の治療薬で、有効成分のアトモキセチン塩酸塩がADHD患者に特有の不注意・多動・衝動性といった症状に効果があります。 | アクセプタはインタスファーマ社が開発したADHD(注意欠陥・多動性障害)治療薬で、先発薬ストラテラのジェネリック医薬品です。 ノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、ドーパミンの量を増やして脳の働きをスムーズにします。 |

バルパリンはフランスの製薬会社サノフィが製造している、てんかん・躁病治療薬で、先発薬デパケンのジェネリック医薬品です。 有効成分のバルプロ酸ナトリウムはノルアドレナリンやドパミンなど、興奮を引き起こす物質をコントロールする作用があるといわれています。 |

| 価格 | 1錠 239円~ | 1錠30円~ | 1錠30円~ |

メチルフェニデート徐放薬

現在日本で承認されているADHDのお薬にコンサータ(一般名:メチルフェニデート塩酸塩)というお薬があります。

コンサータは中枢神経刺激剤であり、脳内神経伝達物質であるドパミンおよびノルアドレナリンに作用しますが、作用するのはドパミンがメインです。

ドパミンおよびノルアドレナリンの再取り込みを抑制することで、脳内のドパミンおよびノルアドレナリンの濃度を上げ、働きを活性化させます。

ドパミンが不足すると、順序立てて物事を考えられなくなったり、待つことが困難になったりすることが知られています。コンサータは、これらのADHD症状の改善に効果を示すお薬です。

朝に(遅くとも正午までに)1日1回服用し、効果があるかどうかは3回程度の服用で判断できます。

薬効は服用後10~12時間程度持続します。夕方には効果が切れる計算ですが、これは寝つきが悪くなるなどの入眠障害の副作用が1%程度発現することが知られているためです。

その他の副作用としては食欲低下が30~50%の患者にみられることが報告されており、とくに薬がよく効く昼間に発現しやすいようですが、朝食の量を増やすなどして調整が可能です。また胃炎治療薬を併用するケースもあります。

アトモキセチン

ADHD治療薬の有効成分の一つに、アトモキセチン塩酸塩があります。

選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤で、ADHD患者で不足気味の脳内の神経伝達物質であるノルアドレナリンとドパミンの再取り込みを抑制することで、ノルアドレナリンおよびドパミンの活性を上昇させるお薬です。

ノルアドレナリンとドパミンどちらにも作用しますが、主に作用するのはノルアドレナリンとなります。

剤型はカプセルと液剤の2種類があり、小さな子どもでも服用可能です。子供は1日2回(朝・夕)の服用が推奨されていますが、大人は1日1回でも構わないとされています。

ストラテラは低用量から服用を開始し、徐々に3段階で服用量を増やしていき、適切な維持用量にします。これは高用量から服用を開始すると副作用が強く発現してしまうためです。

そのため、効果を実感できるようになるまでは、服用開始から1〜2ヶ月かかることが知られています。1度服用すると、その薬効は24時間持続します。

服用開始時や用量を増量した時に副作用が発現しやすいですが、軽度なものが多く、2~3日程度で治まることが一般的です。主な副作用は眠気や頭痛、食欲低下などです。

ジェネリック医薬品も日本国内で承認され、販売されています。

ストラテラ

ストラテラはイーライリリー株式会社が製造・販売する、注意欠陥・多動性障害の治療薬です。

有効成分としてアトモキセチン塩酸塩が配合され、同種の治療薬に比べると効果および副作用が緩やかな点が特徴です。ADHDの患者に特有の不注意・多動・衝動性といった症状に効果があります。

アクセプタ

アクセプタは、インタスファーマ社が開発したADHD治療薬で、先発薬ストラテラのジェネリック医薬品です。ノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、ドーパミンの量を増やして脳の働きをスムーズにする効果があります。

グアンファシン

ADHDのお薬として、インチュニブ(一般名:グアンファシン)というお薬があります。

選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬であり、日本では2017年に発売が開始された新しいタイプのお薬です。ただし、世界では2009年から販売されています。

これまでは、神経伝達物質を放出する前シナプスに作用し、神経伝達物質の再取り込みを抑制する作用機序を持つお薬が主にADHDの治療に用いられてきました。一方、インチュニブは神経伝達物質を受け取る側の後シナプスに作用することが特徴です。

後シナプスに存在するα2Aアドレナリン受容体に結合し、イオンチャネルを閉じることで、脳内の情報伝達を増やす作用があるといわれています。

脳内の神経伝達物質の量には関与せず、情報を受け取る側の機能調整を図ることから、非刺激治療薬と呼ばれています。1日1回の服用で、その効果は24時間持続します。

服用開始から効果が得られるまでには、1~2週間かかるのが一般的です。

主な副作用に血圧低下があり、心疾患を有する患者は服用が難しく、とくに房室ブロック(第二度、第三度)を有する患者は服用できません。

現時点ではADHD患者のうち、小児期(6歳以上18歳未満)の人にのみの適応となっています。

ただし、18歳未満で服用を開始した場合は18歳以降も服用を継続できます。大人への適応拡大が望まれます。

その他の治療薬

ADHDを有する患者は二次的な症状として、うつ病や不安障害といった症状を発現する恐れがあります。

うつ病は、周りから自分へのネガティブな評価に反応して発症するといわれています。

不安障害も同様に、周囲から長年に渡りネガティブな評価を受け続けた結果、過度な不安に苛まれることによって発症するといわれています。

ADHD患者の11%は双極性障害を併発しているといった報告もあり、ADHDの治療と並行して、うつ病や不安障害の治療を行い、本人をサポートしていく治療を進めることが重要です。

うつ病には、三環系抗うつ薬や選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などを使い、脳内のセロトニンやノルアドレナリンの濃度を調整します。

不安障害にはSSRIを第一選択薬として服用することが一般的で、こちらも脳内のセロトニンやノルアドレナリン濃度を調整します。

その他、ベンゾジアゼピン系という脳内の神経物質であるGABAを調整するお薬が短期間用いられることもあります。

ADHDを有する児童のうち約3割がてんかんに似た脳波を示すことが認められており、この脳波が認められた患者は、てんかんの治療を併用するケースがあります。

てんかん・ADHD治療薬の⼝コミ・評判・体験談

てんかん・ADHD治療薬を実際に服用した人の口コミを紹介します。

てんかん・ADHD治療薬が本当に効果があるのか、気になっている人はぜひ参考にしてください。

てんかん治療薬の口コミ・評判・体験談

カラゼピン

- いいクチコミ

-

saika(29歳)

てんかん発作があるので使用しています。ジェネリックなので安く購入でき助かっています。たまに服用後眠気を感じることがありますが大きな副作用は感じていません。

- 悪いクチコミ

-

taichirou(34歳)

てんかん持ちなので無くてはならない薬ですが、たまに副作用のふらつきがありますが本当に必要な時に上手く使用していけば問題ないのと安価なので今後もお世話になりそうです。

ガバセット

- いいクチコミ

-

じゅんじゅん(34歳)

こちらで購入できるようになってから通院していた交通費や薬代も抑えられました。てんかんの発作はしばらく起きずに、身体の不調も改善されています。

- 悪いクチコミ

-

こまち(33歳)

効果は感じられますが個人で購入するのは手間がかかるので、自分は病院の方が良いと思いました。

ケプラ

- いいクチコミ

-

福山潤(33歳)

副作用は特にありません。とても良く効くので常備しています。病院がとても苦手でそれだけで気分が悪くなるので、通販で購入しています。問題ありません。

- 悪いクチコミ

-

高橋(36歳)

ネットが苦手なので、病院でもらう方が気が楽でした。。。

ADHD治療薬の口コミ・評判・体験談

アクセプタ

- いいクチコミ

-

まろ(30歳)

何事にも集中できないので、仕事もプライベートも困っておりました。アクセプタは物事に集中したいときに本当に効いてくれるので嬉しいです。

- 悪いクチコミ

-

舟木(37歳)

昔から忘れものが多かったです。社会人になってからも改善されず、ネットを見てるとそういう病気の可能性もあるようなので服用しています。

ストラテラ

- いいクチコミ

-

あさだ(38歳)

ADHDの薬を探していましたが、たくさんある中で見た目が気に入ったのでこれにしてみました。忘れ物が少し減ってきました。不安なときは飲むようにしています。

- 悪いクチコミ

-

鯵(33歳)

僕には合っていないのでしょうか?これといって効果を感じたことがありません。他の薬も合わなかったですが、これは副作用がないのでまだいいです。