エイズに気づくきっかけは?検査はどこで出来るの?予防方法を紹介

エイズに不安を持っている方必見。エイズは免疫力が低下し、あらゆる感染症にかかりやすくなってしまう病気です。本記事では、HIVが発症する確率や予防法・気づくきっかけについて分かりやすく解説していきます。

性感染症といえば、エイズは多くの人が思いつく病気ではないでしょうか。

ドラマや映画でもエイズという病気が登場してくるのは見たことがあるでしょう。

エイズとは、ヒト免疫不全ウイルス(=Human Immunodeficiency Virus)、略してHIVウイルスに感染することから始まります。

HIVウイルスが身体の中で感染を広げていき、免疫をつかさどる細胞へと感染。

これにより免疫力が弱まっていき、普段なら感染しないような病原菌にも感染しやすくなってしまうことも。

ここでポイントなのが、HIV=エイズではないということです。

後天性免疫不全症候群“AIDS”(エイズ)は特定の23疾患のうちいずれかを発症した際に診断されます。

とはいえ免疫力がさがれば、さまざまな病気にかかりやすく、さらには重症化しやすいというのがエイズの恐ろしいところです。

今回の記事では「エイズが発症する確率や予防法・気づくきっかけとは」について解説していきます。

目次

エイズの自己診断は出来る?感染経路と予防方法

エイズは免疫力が低下し、あらゆる感染症にかかりやすくなってしまう病気です。

性行為によって感染する可能性があり、治療しなければ大変な事態へとなってしまいかねないでしょう。

ご自身がもしエイズだったら、と心配になってしまう人もいるかもしれません。

では、エイズにならないようにするための予防法とはなんでしょうか?未然に防ぐためには、感染経路や診断方法についても知っておくのが良いでしょう。

AIDSの初期症状!発疹の写真は?

結論から申し上げますと、AIDS/エイズの初期症状はとても見分けがつきにくいです。

感染した時期にインフルエンザや風邪に似た症状がみられますが、数日~数週間程度で自然に治ってしまい、そのあとは長期間無症候状態(症状がみられない状態)が続きます。

初期症状の中には、筋肉痛や発疹がみられるケースもありますが、必ずしも現れるわけではありません。

こういった状況から、心当たりのある人は性病検査などを受けるのが良いでしょう。

陰性であれば、安心感を得られるでしょうし、万が一陽性であってもすばやく治療を行い、重症化を防ぐこともできます。

ヒト免疫不全ウイルスとは何か?

「ヒト免疫不全ウイルス」とは、レトロウイルスに分類されます。

HIV-1とHIV-2と遺伝子によって種類があり、エイズを発症している人のほとんどはHIV-1が要因です。

HIVウイルスは人に感染すると、体内の特定の白血球に感染し、その機能を低下させます。

白血球は外部からの病原菌、異物などの除去が仕事ですから、白血球の能力が失われてしまえば免疫力の低下は確実です。

HIVの陽性は心配しすぎなのか?

もしもHIVが陽性であった場合、絶望や後悔、将来への不安などのネガティブな感情を抱えてしまうかもしれません。

ただ、中にはHIVに感染していないことも。

本当にHIVが陽性であるケースはありますが、女性の方や持病の有無によって「偽陽性」(誤って陽性と判定される)となることがあります。

このため、HIVでは、異なる検査を複数行うことで判別します。

1回目のHIV検査で陽性となったからといって焦らず、精密検査を必ず受けるようにしましょう。

万が一、詳しく検査をした結果HIVに感染したといっても、現在の医療はとても進歩しています。

HIVウイルスを体内から完全に消すことはできませんが、適切な治療を継続していればエイズを発症せずに過ごせることも可能です。

エイズは何人に1人の割合なの?発症の時期と経過

前述しましたが、エイズは「HIVウイルスに感染し、その後特定の疾患を発症した状態」を指しますので、HIV=エイズではありません。

HIVに感染した人の一部分でエイズになることがあります。では、エイズの割合はどのくらいなのでしょうか。

後天性免疫不全症候群の発生状況

厚生労働省によるエイズの動向委員会では、2023年時点でのHIV/エイズ患者数は34,918人、うちHIV感染者は24.194人、エイズ患者は10,724人とされています。

日本全体の人口は、今現在1億2,330万人といわれていますので、およそ11,500人に1人がエイズ患者となります。

ただし、HIV検査を受けていない人や適切に治療を受けていない人を考えると、少し異なるかもしれません。

現に、平成12年の統計では、HIVやエイズの合計数が29.100人と最新の状態よりも少ないですが、およそ4,600人に1人がエイズであると示しています。

急性エイズの症状は

急性エイズとは、急性HIV感染症のことをいい、HIVの初期症状を指します。

感染から2~6週間ほど経つと、発熱、のどの痛み、リンパの腫れなどの風邪に似た症状や、発疹があらわれることがあります。

これらの多くは風邪やインフルエンザなどの感染症と間違えやすく、1か月以内に改善するため見逃されやすいです。

いきなりエイズってなんですか?

「いきなりエイズ」とはHIVに感染していることに気づかず、AIDSを発症してから感染に気付くことを言います。

AIDSではHIVウイルスによって免疫が低下したのち、細菌や真菌、ウイルスなどの特定の23疾患を発症した場合を指します。

そのため、他の病気に関してはエイズを発症したとはなりません。

特定の23疾患については次のように定められています。

| 病原菌の種類 | 病気の種類 |

| 真菌症 | 1.カンジダ症(食道、気管、気管支、肺) 2.クリプトコッカス症(肺以外) 3.コクシジオイデス症(1)全身に播種したもの(2)肺、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの 4.ヒストプラズマ症(1)全身に播種したもの(2)肺、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの 5.ニューモシスティス肺炎 |

| 原虫症 | 6.トキソプラズマ脳症(生後1か月以後) 7.クリプトスポリジウム症(1か月以上続く下痢を伴ったもの) 8.イソスポラ症(1か月以上続く下痢を伴ったもの) |

| 細菌感染症 | 9.化膿性細菌感染症(13歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれかが2年以内に、2つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの)(1)敗血症(2)肺炎(3)髄膜炎(4)骨関節炎(5)中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍 10.サルモネラ菌血症(再発を繰り返すもので、チフス菌によるものを除く) 11.活動性結核(肺結核又は肺外結核) 12.非結核性抗酸菌症(1)全身に播種したもの(2)肺、皮膚、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの |

| ウイルス感染症 | 13.サイトメガロウイルス感染症(生後1か月以後で、肝、脾、リンパ節以外) 14.単純ヘルペスウイルス感染症(1)1か月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの(2)生後1か月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を併発するもの 15.進行性多巣性白質脳症 |

| 腫瘍 | 16.カポジ肉腫 17.原発性脳リンパ腫 18.非ホジキンリンパ腫 19.浸潤性子宮頚癌 |

| その他 | 20.反復性肺炎 21.リンパ性間質性肺炎/肺リンパ過形成:LIP/PLH complex(13歳未満) 22.HIV脳症(認知症又は亜急性脳炎) 23.HIV消耗性症候群(全身衰弱又はスリム病) |

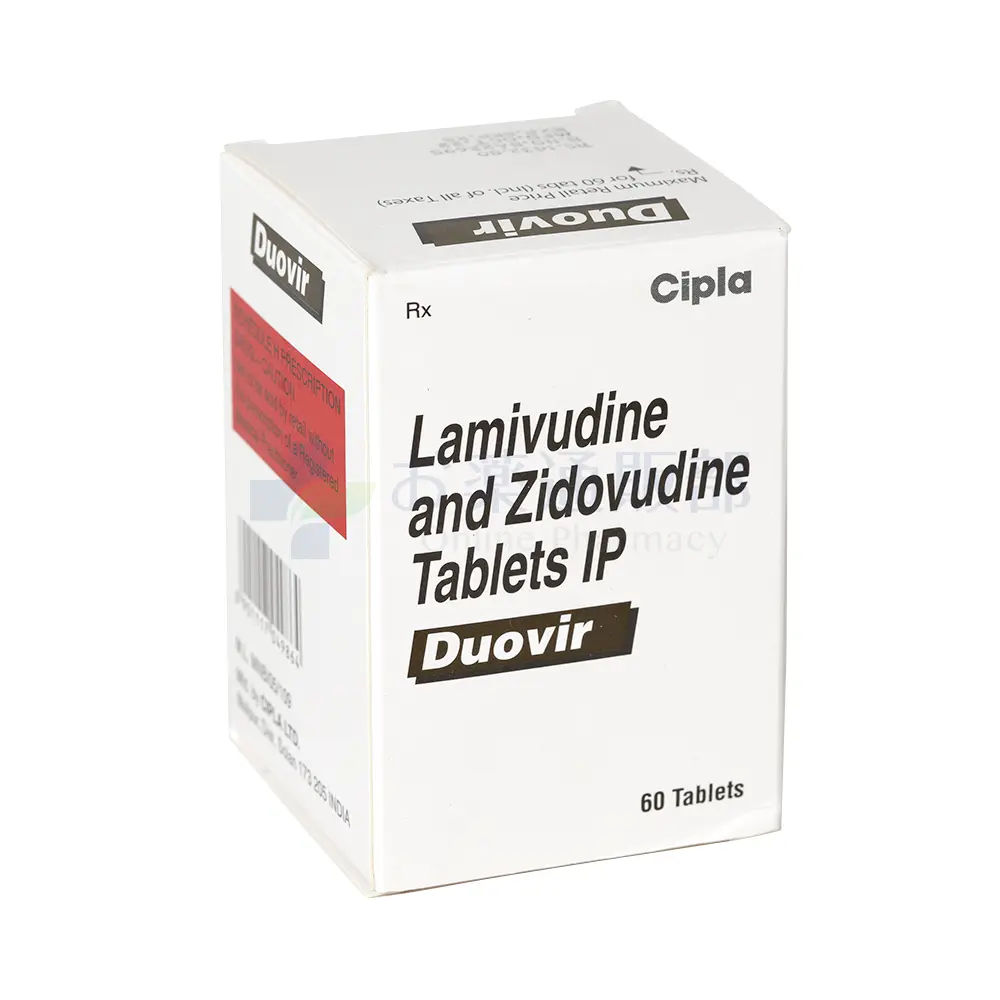

HIV(エイズ)予防のPrEP療法について

PrEP療法を良く知らない人も多いでしょう。

PrEP(Pre-exposure prophylaxis:プレップ)は、平たくいえば事前に薬を服用してHIVの感染予防を行う方法です。

世界的にも認められている療法であり、WHO(世界保健機関)でも「感染するリスクがある人の選択肢としてあるべき」とガイドラインを出しています。

しっかりと使用すればHIVの感染率を大きく下げる効果が期待できるでしょう。

PrEP療法の対象の人

PrEP療法の対象者としては次のような人があげられます。

などです。

注意点としては、事前に医師の診察を受け、腎機能など体質的に異常がないかをチェックする必要があります。

また、使用される薬剤にも副作用がまったくないわけではないので、使用後にもトラブルがないかチェックすべきとされています。

内服薬剤の治療薬

PrEP療法では、飲み薬を使用して予防を行います。

予防に使う薬剤はHIVの治療薬である”ツルバダ“と”デシコビ“というお薬です。

使い方としては毎日1日1回服用する方法か、もしくは性行為の前に服用する方法があります。

いずれも保険医療の使い方とは異なるので、自由診療となり全額自己となってしまうでしょう。

副作用はあるのか?

服用する人全員ではありませんが、薬を服用する以上は副作用のリスクに備えなければなりません。

よくある副作用としては、頭痛、だるさ、吐き気、下痢などがあります。

また、腎臓に負担をかけ、腎臓の機能を弱らせてしまうケースが稀にありますので、使用の前後で腎機能の検査を行い、問題がないかチェックしていくことが推奨されています。

まとめ

「エイズが発症する確率や予防法・気づくきっかけとは」について解説していきましたが、いかがでしょうか。

HIVやエイズは性行為によりHIVウイルスの感染をきっかけに発症する病気です。

HIV=エイズではなく、HIVウイルスにより免疫が低下して特定の疾患を発症するとエイズとなります。

しかしながら、免疫が低下した状態ではさまざまな病気になりやすく、なかなか治りにくいこともあるでしょう。

HIVの初期症状は風邪などに似ており気づかれにくく、場合によってはエイズを発症してから気づくということも。

パートナーに移さないためにも心当たりがある人はすぐに検査し、治療を受けるのが良いでしょう。

現在の医療ではHIVに感染したとしても、適切に治療を受けていれば普段と変わらない生活を送れることも可能ですし、エイズの発症を予防する効果も期待できます。

今回の記事を機会に一度HIV検査を受けてみるのはいかがでしょうか。