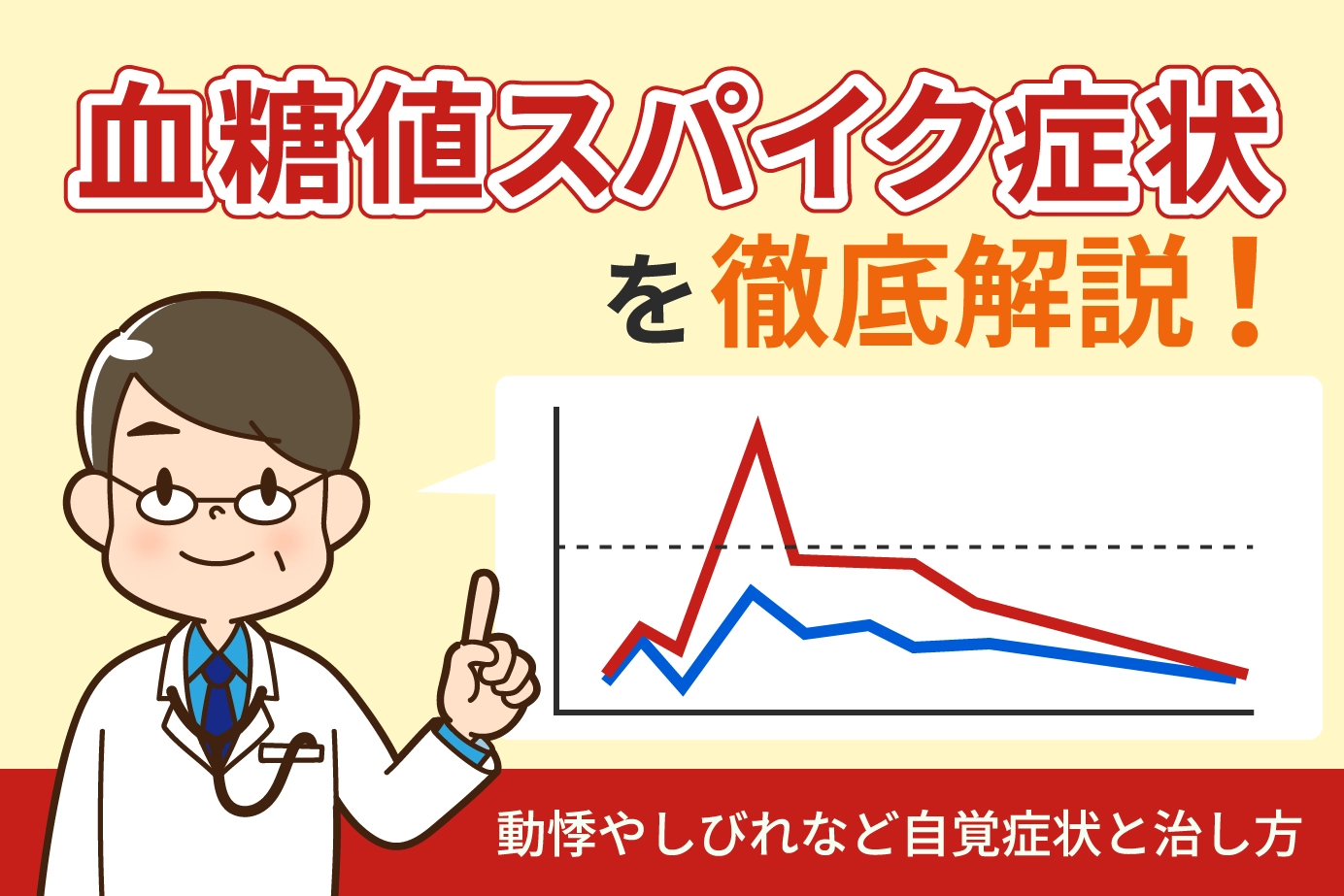

血糖値スパイク症状を徹底解説!動悸やしびれなど自覚症状と治し方

血糖値スパイクは食後に血糖値が急上昇・急降下する症状で、動悸、吐き気、しびれ、倦怠感などの自覚症状を引き起こします。放置すると糖尿病や動脈硬化などの合併症リスクが高まる危険性があります。本記事では血糖値スパイクの症状チェック方法から、食事療法・運動習慣・治療薬を活用した改善法まで徹底解説します。早期発見と適切な対処で健康な血糖コントロールを目指しましょう。

食後に突然襲ってくる動悸や倦怠感、原因不明のしびれ、それは「血糖値スパイク」のサインかもしれません。

血糖値スパイクとは、食事によって血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象のことです。

健康診断では正常値でも、食後の血糖値変動によって様々な不快症状が現れ、放置すれば糖尿病や動脈硬化などの深刻な病気につながる可能性があります。

本記事では、血糖値スパイクの代表的な症状チェック方法から、低血糖との違い、そして食事・運動・薬を活用した具体的な改善法まで徹底解説します。

あなたの身体からのサインを見逃さず、今日から始められる血糖コントロール法を学びましょう。

>>ダパリル(5mg・10mg)の通販・購入はこちら

>>グルコバイの通販・購入はこちら

>>メトグルコ・ジェネリック(ゾメット)の通販・購入はこちら

>>リベルサス(3mg・7mg・14mg)の通販・購入はこちら

血糖値スパイクとは?原因と代表的な症状を解説

血糖値スパイクとは、食事後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象を指します。

通常、健康な人の血糖値は食後に緩やかに上昇して安定しますが、血糖値スパイクでは短時間で140mg/dL以上に跳ね上がり、インスリンの過剰分泌によって急激に下降するのが特徴です。

| 原因 | 糖質の多い食事を一度に摂取する |

| 早食い | |

| 食物繊維不足 | |

| 運動不足 | |

| 空腹時に炭水化物や甘いものを大量摂取 | |

| 加齢によるインスリンの働きの低下 | |

| ストレスや睡眠不足 | |

| 代表的な症状 | 食後の強い眠気 |

| 動悸・発汗 | |

| 手足のしびれ | |

| 頭痛やイライラ | |

| 強い倦怠感 |

このように、血糖値スパイクは食後の生活習慣や体調によって起こりやすくなります。

血糖値の急激な変動が自律神経を乱すため、日常生活に支障をきたす症状が現れる点に注意が必要です。

血糖値スパイク症状チェック!動悸や吐き気のサイン

血糖値スパイクには特徴的な自覚症状があります。

以下のチェックリストで当てはまる項目が多い場合は、血糖値スパイクの可能性があります。

| 【血糖値スパイク症状チェックリスト】 | |

| 症状 | 詳細 |

| 動悸・頻脈 | 食後1〜2時間で心臓がドキドキする |

| 吐き気・胃の不快感 | 食後に気分が悪くなる、胃もたれ |

| 異常な発汗 | 特に運動していないのに汗をかく |

| 強い眠気 | 食後に我慢できないほどの眠気 |

| 集中力低下 | 頭がぼーっとして仕事が手につかない |

これらの症状は血糖値の急上昇後、インスリンが過剰分泌されて血糖値が急降下する際に現れやすくなります。

しびれや倦怠感は血糖値スパイクが原因の可能性

血糖値スパイクは、手足のしびれや全身の倦怠感といった症状を引き起こすことがあります。

血糖値が急激に変動すると末梢神経への血流が不安定になり、指先や足先にピリピリとした感覚が現れる場合があります。

また、エネルギー供給の乱れによって強い疲労感や倦怠感を感じやすくなるのも特徴です。

こうした症状が頻繁に起こる場合、血糖値スパイクが背景にある可能性があります。

放置すると日常生活の質を大きく損なうため、早期に食生活や生活習慣を見直すことが大切です。

特に繰り返し症状が出る場合は、医療機関での血糖値測定を受けることをおすすめします。

低血糖との違い!血糖値スパイク特有の症状

血糖値スパイクと低血糖は症状が似ているため混同されがちですが、発症タイミングと原因に明確な違いがあります。

| 【血糖値スパイクと低血糖の比較】 | ||

| 項目 | 血糖値スパイク | 低血糖 |

| 発症タイミング | 食後1〜3時間 | 空腹時または食事抜き後 |

| 血糖値の動き | 急上昇→急降下 | 持続的な低値(70mg/dL以下) |

| 主な原因 | 糖質の過剰摂取、早食い | 食事抜き、過度な運動、薬の副作用 |

| 特徴的症状 | 食後の強い眠気、頭痛 | 強い空腹感、冷汗、手の震え |

血糖値スパイクは「食後に症状が出る」点が最大の特徴で、一方低血糖は空腹時に症状が現れます。

自分の症状がどちらに該当するか見極めることが、適切な対処法を選ぶ第一歩となります。

血糖値スパイク症状を放置するリスクと糖尿病との関係

血糖値スパイクを放置すると、将来的に深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

最も大きなリスクは2型糖尿病の発症です。

血糖値の急激な変動が繰り返されることで、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞が疲弊し、やがてインスリン分泌機能が低下します。

また、細胞がインスリンに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」も進行し、慢性的な高血糖状態へと移行していきます。

さらに血糖値スパイクは血管に大きなダメージを与えます。

血糖値の急上昇時に発生する活性酸素が血管内壁を傷つけ、動脈硬化を促進させるのです。

その結果、心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患のリスクが高まります。

実際、健康診断では正常値でも食後高血糖がある人は、心血管疾患の発症率が約2倍高いという研究報告もあります。早期発見と適切な対処が重要です。

血糖値スパイクと糖尿病初期症状の関係を知ろう

血糖値スパイクは糖尿病予備軍、いわゆる「境界型糖尿病」の段階で既に起こっている可能性があります。

空腹時血糖値が正常でも、食後血糖値だけが異常に上昇する「食後高血糖」の状態は、糖尿病発症の重要な予兆です。

実際、糖尿病初期症状である喉の渇き、頻尿、疲労感などは、血糖値スパイクによる症状と重なる部分が多くあります。

血糖値スパイクを繰り返すことで膵臓機能が徐々に低下し、やがて空腹時血糖値も上昇して本格的な糖尿病へと進行していきます。

早期に血糖値スパイクに気づき対処することが、糖尿病予防の鍵となります。

血糖値の急激な上昇が招く動脈硬化や合併症リスク

血糖値スパイクによる血管へのダメージは、様々な合併症リスクを高めます。

| 【血糖値スパイクが引き起こす主な合併症】 | |

| 合併症 | リスク内容 |

| 動脈硬化 | 血管内壁の損傷により血管が硬化・狭窄 |

| 心筋梗塞 | 冠動脈の詰まりによる心臓発作リスク上昇 |

| 脳梗塞 | 脳血管の詰まりによる脳卒中リスク増加 |

| 網膜症 | 目の毛細血管障害による視力低下 |

| 腎症 | 腎臓の血管障害による腎機能低下 |

血糖値の急上昇時に大量発生する活性酸素が血管を傷つけ、炎症反応を引き起こします。

この状態が繰り返されることで動脈硬化が進行し、重大な心血管疾患につながるのです。

特に食後高血糖は、空腹時高血糖よりも動脈硬化との関連が強いことが研究で明らかになっています。

症状が長引く場合は血糖値スパイラルの危険も

血糖値スパイクの症状が慢性化すると、「血糖値スパイラル」と呼ばれる悪循環に陥る可能性があります。

これは血糖値の乱高下が繰り返されることで、身体が血糖をコントロールできなくなっていく状態です。

このように、血糖値スパイラルは放置すると代謝機能を弱らせ、将来的な生活習慣病リスクを高める可能性があります。

症状が頻繁に出たり、日常生活に支障を感じる場合は、速やかに医療機関を受診して適切な検査と治療を受けることが大切です。

血糖値スパイク症状を治す方法!食事・運動・薬の活用法まで解説

血糖値スパイクは生活習慣の改善によって予防・改善が可能です。

最も効果的なのは食事療法で、食べる順番や食材の選び方を工夫することで血糖値の急上昇を抑えられます。

野菜から食べ始める「ベジファースト」や、低GI食品の選択、ゆっくりよく噛んで食べることが基本となります。

運動習慣も血糖値スパイク改善に重要な役割を果たします。

特に食後の軽いウォーキングは、筋肉が糖を消費することで血糖値上昇を穏やかにする効果があります。週3回以上の有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせが理想的です。

生活習慣改善だけでは不十分な場合、医師の判断のもと薬物療法が検討されます。

メトホルミンやα-グルコシダーゼ阻害薬などが処方されることがあり、これらは食後血糖値の上昇を抑える効果があります。

症状に応じて適切な治療法を選択することが大切です。

血糖値スパイクを抑える食事法とブドウ糖の摂り方

血糖値スパイクを防ぐためには、食べ方の工夫と食材選びが欠かせません。

食物繊維を先に摂り、糖の吸収をゆるやかにすることで血糖値の急上昇を防ぐことができます。

また、低GI食品を取り入れることも有効です。

| 血糖値スパイクを抑えるポイント | |

| 食べる順番の工夫(ベジファースト) | 野菜・海藻類 → タンパク質 → 炭水化物の順に食べる |

| 低GI食品を選ぶ | 白米より玄米、白パンより全粒粉パンなど |

| 分食(1日5〜6回に分けて少量ずつ食べる) | 血糖値の安定に有効 |

| 間食の工夫 | 急な低血糖時 → ブドウ糖で対応 普段の間食 → ナッツやチーズなど糖質の少ない食品を選ぶ |

このように、食事の順番や食品の種類を意識するだけで、血糖値の急激な変動を抑えることが可能です。

特に、ブドウ糖は低血糖への応急処置として有効ですが、日常的に摂取すると逆にスパイクを招く恐れがあるため、用途を区別して取り入れることが大切です。

運動習慣で血糖値スパイクを改善!症状を和らげるコツ

運動は血糖値スパイクの改善にとても効果的です。

食後の軽い運動は血糖値の上昇を抑え、定期的な運動習慣はインスリン感受性を高め、血糖値が安定しやすい体質づくりにつながります。

| 血糖値スパイク改善に効果的な運動ポイント | |

| 食後の軽い運動 | 食後15〜30分以内にウォーキングなどを10〜15分 血糖値の上昇を20〜30%抑える効果あり |

| 定期的な運動習慣 | 週150分以上の有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など) 週2〜3回の筋力トレーニングを組み合わせる |

| 運動の効果 | 筋肉が糖を消費し、インスリンに頼らず血糖を下げられる 筋肉量が増えると基礎代謝アップ&インスリン感受性向上 |

| 注意点 | 空腹時の激しい運動は低血糖の危険がある 無理のない範囲で継続することが大切 |

このように、食後の軽い運動と定期的な運動習慣を組み合わせることで、血糖値スパイクの症状を和らげ、長期的な改善が期待できます。

大切なのは、無理をせず継続することです。

メトホルミンやグルコバイなど高血糖治療薬の特徴

生活習慣の改善だけでは血糖値スパイクがコントロールできない場合、薬物療法が検討されます。

食後高血糖の治療には、主に以下のような薬剤が使用されます。

| 商品名 | 商品画像 | 分類 | 効果 | 有効成分 | 副作用 | 商品詳細 |

| ダパリル |  | 選択的SGLT2阻害薬 | 体内の過剰な糖分を尿中へ排出し、血糖値を下げる | ダパグリフロジン | ふらつき、動悸、低血糖、性器感染、尿路感染、脱水症状、便秘、口渇、頻尿、尿量増加、陰部のかゆみ など | |

| グルコバイ |  | α-グルコシダーゼ阻害薬 | 糖質の消化を阻害し、吸収を遅くすることにより食後の急激な血糖の上昇を抑える | アカルボース | 腹部膨満・鼓腸、放屁増加など消化器系の症状など | |

| メトグルコ・ジェネリック(ゾメット) |  | ビグアナイド系経口血糖降下剤 | 血糖値を下げる効果と同時に体重減少効果がある | メトホルミン塩酸塩 | 低血糖、下痢、悪心、食欲不振、腹痛、嘔吐など | |

| リベルサス |  | GLP-1受容体作動薬 | 空腹時には薬効を発揮せず、飲食で高血糖状態になった際にインスリンを出すように促す | セマグルチド | 低血糖、急性膵炎、胆嚢炎、イレウス など | |

| フォシーガ |  | 選択的SGLT2阻害薬 | 体内の過剰な糖分を尿中へ排出し、血糖値を下げる | ダパグリフロジン | 性器感染(腟カンジダ症など)尿路感染(膀胱炎など)、体液量減少(脱水)、便秘、口渇、頻尿、尿量増加、陰部のかゆみ など |

メトホルミンは肝臓での糖新生を抑制し、インスリン抵抗性を改善する薬で、2型糖尿病治療の第一選択薬として広く使用されています。

α-グルコシダーゼ阻害薬(グルコバイ、ベイスンなど)は小腸での糖の吸収を遅らせ、食後血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。

DPP-4阻害薬は食事に応じてインスリン分泌を促進し、血糖値を穏やかに調整します。

これらの薬剤は医師の処方が必要で、副作用や服用タイミングについて十分な説明を受けることが重要です。

薬物療法と並行して、食事・運動療法も継続することが治療成功の鍵となります。

まとめ

血糖値スパイクは食後に血糖値が急激に上昇・下降する現象で、動悸、吐き気、しびれ、倦怠感などの様々な症状を引き起こします。

これらの症状を放置すると、糖尿病や動脈硬化、心筋梗塞などの深刻な合併症リスクが高まるため、早期発見と適切な対処が重要です。

改善の基本は生活習慣の見直しです。

食事では野菜から食べ始めるベジファーストや低GI食品の選択、ゆっくりよく噛んで食べることを心がけましょう。

運動習慣では、食後15〜30分以内の軽いウォーキングが特に効果的です。

週150分以上の有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることで、インスリン感受性が向上し血糖値スパイクが起こりにくい体質へと改善できます。

生活習慣の改善だけで効果が不十分な場合は、医師に相談し適切な薬物療法を検討しましょう。

早めの対処で健康な血糖コントロールを実現できます。

Q&A

- Q1血糖値スパイクと低血糖の違いは何ですか?

- A1

最も大きな違いは発症タイミングです。血糖値スパイクは食後1〜3時間に症状が現れるのに対し、低血糖は空腹時や食事を抜いた後に起こります。血糖値スパイクは血糖値が急上昇した後に急降下する現象で、低血糖は血糖値が持続的に70mg/dL以下の状態を指します。食後に動悸や眠気を感じる場合は血糖値スパイク、空腹時に冷や汗や手の震えがある場合は低血糖の可能性が高いでしょう。

- Q2糖値スパイクを予防する最も効果的な方法は?

- A2

食事の際に野菜から食べ始める「ベジファースト」が最も手軽で効果的です。食物繊維が糖の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を防ぎます。さらに食後15〜30分以内に10〜15分程度の軽いウォーキングを行うことで、血糖値上昇を20〜30%抑えることができます。この2つの習慣を組み合わせることで、薬に頼らず血糖値スパイクを効果的に予防できます。

おすすめ商品

-

ダパリル(5mg・10mg)

ダパリルは、糖尿病治療薬「フォシーガ」のジェネリック医薬品です。有効成分ダパグリフロジンを含んでおり、体内の過剰な糖分を尿中へ排出し、血糖値を下げる効果があります。

1箱:3,450円~

-

グルコバイ

グルコバイは糖尿病治療薬で糖質の消化を阻害し、吸収を遅くすることにより食後の急激な血糖の上昇を抑えるため、「食後過血糖改善薬」とも呼ばれ、低インスリンダイエットと同じ効果が期待できます。

1箱:2,160円~

-

メトグルコ・ジェネリック(ゾメット)

メトグルコ・ジェネリック(ゾメット)は、2型糖尿病治療薬メトグルコのジェネリック医薬品です。血糖値を安定させ、糖尿病患者における生活の質を向上させるために重要な役割を果たします。

1箱:4,830円

-

リベルサス(3mg・7mg・14mg)

リベルサスは血糖値を下げる作用を持つ有効成分セマグルチドが配合された、GLP-1受容体作動薬に分類される2型糖尿病治療薬です。高い安全性を備えた治療薬として高い評価を得ています。

1箱:7,970円~