適応障害チェックで分かる症状サインと診断基準・治療法まで徹底解説

適応障害は強いストレスが原因で心身に不調をきたす病気です。本記事ではセルフチェックで分かる症状のサイン、診断基準やチェックシートの活用法、治療やセルフケアの方法まで徹底解説します。本記事の「適応障害チェック」の手順もあわせてご確認ください。

最近ストレスで体調が優れない

仕事や学校に行くのがつらい

と感じるとき、それは適応障害のサインかもしれません。

適応障害は、強いストレスをきっかけに心身に不調をきたす病気で、誰にでも起こる可能性があります。

この記事では、セルフチェックで分かる前兆や症状、診断基準、うつ病との違いに加え、チェックシートや診断テストの活用法、受診から治療・セルフケアまでを幅広く解説します。

気になる症状がある方は、まずはこの記事を通してご自身の状態を把握することから始めてみてください。

最初に簡単な「適応障害セルフチェック」で今の状態を見える化し、必要なら受診へつなげましょう。

>>クエチアピンの通販・購入はこちら

>>トリプタノール・ジェネリック(アロー)の通販・購入はこちら

>>パロキセチンの通販・購入はこちら

>>ジェイゾロフトの通販・購入はこちら

適応障害チェックとは?症状のサインや診断基準とは?

適応障害とは、強いストレスをきっかけに心や体に不調が現れる状態を指します。

実は「誰でもなり得る身近な病気」であり、うつ病など他の精神疾患と間違われやすいのも特徴です。

うつ病チェックリストなどのセルフチェックを参考にすることで、心の不調に早めに気づき、受診や相談につなげられる可能性があります。

自己判断に頼りすぎず、気になる症状が続く場合には医療機関を受診することが大切です。

ここでは、症状のサインや診断基準をわかりやすくまとめました。

セルフチェックで気づける適応障害の前兆と症状

「疲れがとれない」「食欲が落ちてきた」「気分が晴れない」といった小さな変化は、適応障害のサインである可能性があります。

以下の表を使って、自分にあてはまる項目がないか確認してみましょう。

下の「適応障害チェック」表で該当箇所を数え、変化が続くときは受診を検討します。

※このチェックはあくまで目安であり、診断ではありません。

気になる場合は、医師にご相談ください。

| サイン・症状 | 具体例 |

| 睡眠の不調 | 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める |

| 気分の落ち込み | 憂うつ感が続く、涙もろくなる |

| 不安や焦り | ちょっとしたことでも動悸や不安を感じる |

| 集中力の低下 | ミスが増える、仕事や勉強に集中できない |

| 身体症状 | 頭痛、胃痛、食欲不振、倦怠感 |

これらのサインは、誰にでも一時的に起こりうるものですが、2週間以上続いたり、日常生活や仕事に支障が出ている場合には注意が必要です。

セルフの「適応障害チェック」は目安なので、結果に不安があれば専門家へ相談しましょう。

学生や子供に見られる適応障害チェック項目

子供や学生は「学校に行きたくない」と訴えたり、腹痛や頭痛を繰り返すなど、心の不調を体の症状として表すことがあります。

とくに中学生や高校生で適応障害が疑われる場合、以下のようなサインが見られることがあります。

保護者や教師が変化に早めに気づき、子供が安心して相談できる環境を整えることが大切です。

家庭と学校で簡易の「適応障害の兆候チェック」視点を共有し、同じ基準で様子を見守ると対応がスムーズになります。

うつ病や他の精神疾患との違いをチェックする方法

適応障害は、ストレス要因が明確であり、その要因が取り除かれると症状が改善しやすいのが特徴です。

うつ病や不安障害は、必ずしも要因が明確ではなく、症状が長期にわたり治療を必要とすることがあります。

区別に迷ったときは、まず簡単な「適応障害セルフ診断チェック」で現在の不調とストレス因子の関係を整理し、結果を持参して受診すると話が早く進みます。

症状が長く続いたり、日常生活に強い支障をきたしている場合は、早めに専門医を受診することが大切です。

適応障害チェックシートや診断テストの活用と注意点

「適応障害かもしれない」と思ったときに役立つのが、心の不調に気づくためのセルフチェックです。

チェックリストを通じて自分の状態を振り返ることで、不安が整理され、医師への相談もしやすくなります。

ただし、あくまでも目安であり、最終的な診断は医師が行うものであることを理解しておくことが大切です。

ここでは、セルフチェックと医師による診断の違い、代表的なチェック項目、そして休職や診断書が必要になる前に確認しておきたい点について解説します。

医師による診断とセルフチェックの違いを知る

セルフチェックは、自分の心身の不調に気づくきっかけになります。

しかし、正式な診断は国際的な診断基準(ICD-10やDSM-5、現在はICD-11への移行が進行中)に基づいて行われ、医師による問診や経過観察が必須です。

セルフチェックは「不安の見える化」には役立ちますが、それだけで病名がつくわけではない点に注意が必要です。

適応障害チェックリストの代表的な項目とは

適応障害のチェック表や診断リストでは、共通して以下のような点が確認されます。

代表的な項目をまとめました。

下記の「適応障害チェック」項目に複数当てはまる場合は、早めの相談が目安です。

| チェック項目 | 内容の目安 |

| ストレス因子の有無 | 学校・仕事・家庭など明確なストレス要因があるか |

| 気分の変化 | 憂うつ、不安、涙もろさ、イライラ |

| 行動の変化 | 遅刻・欠席、業務や勉強のパフォーマンス低下 |

| 身体症状 | 頭痛、胃痛、倦怠感、食欲低下 |

| 日常生活への影響 | 対人関係の悪化、趣味や活動への意欲低下 |

これらの項目に複数当てはまる場合は、早めに心療内科や精神科に相談することをおすすめします。

チェックリストはあくまで目安であり、最終的な診断は医師によって行われます。

休職や診断書が必要になる前に確認すべきこと

適応障害が進行すると、仕事や学校に行けなくなり、休職や診断書の取得が必要になるケースがあります。

そのような状況に至る前に、以下の点を確認しておくと安心です。

早めに相談や対応を行うことで、長期の休職や不登校を防ぎ、スムーズな回復につながる可能性があります。

適応障害チェック後の流れ!受診・治療・セルフケアの選び方

セルフチェックで「もしかして適応障害かも?」と感じたら、大切なのは受診と治療、セルフケアです。

心療内科や精神科で診断を受けることで、自分の症状に合った治療方針を立ててもらえます。

「適応障害チェック」後は、結果をメモして受診時に共有すると方針決定がスムーズです。

治療は、薬物療法やカウンセリングだけでなく、生活習慣の見直し(睡眠・食事・運動・休養などのセルフケア)も重要です。

サプリメントなどの補助的な方法が紹介されることもありますが、科学的根拠が十分でないため、利用を考える際には必ず医師に相談することが推奨されます。

ここでは、その流れを整理していきます。

心療内科での受診と診断の進め方を解説

初めての受診では「どんなことを聞かれるのか」が気になる方も多いでしょう。

診断は、ストレス因子の有無や症状の持続期間などを確認しながら進められます。

以下に、一般的な流れをまとめました。

| 受診ステップ | 内容 |

| 予約・来院 | 問診票に現在の症状や生活状況を記入 |

| 医師との面談 | ストレス要因、症状の経過、生活への影響を確認 |

| 診断 | DSM-5やICD-10(現在はICD-11に移行中)の基準に照らして判断 |

| 治療方針決定 | 薬物療法、心理療法、生活調整などを検討 |

| フォローアップ | 定期的な通院で経過観察し、治療を調整 |

診断や治療の流れは人によって異なりますが、受診の第一歩を踏み出すことで、適応障害を含む心の不調に対しても、適切なサポートや治療方針が見つかりやすくなります。

気になる症状が続いている場合は、一人で抱え込まず、早めに専門機関に相談することが回復への近道です。

薬物療法や心理療法の特徴とセルフケアの方法

適応障害の治療は人によって異なりますが、大きく分けると薬物療法と心理療法があり、さらにセルフケアを組み合わせて行うことが重要です。

ここで紹介する治療法を理解する前に、セルフチェックや適応障害チェックを行って自分の状態を整理しておくと、医師との相談がスムーズになります。

適応障害の治療では「薬だけに頼る」のではなく、心理的サポートやセルフケア、環境調整を組み合わせることが、回復を早める大切なポイントです。

治療を始める前後でセルフチェックを続けると、改善の手応えを把握しやすくなります。

通販で購入できるサプリやセルフ支援ツールの選び方

医師の治療と並行して、気分の安定や睡眠の質を補助するために、サプリメントやセルフ支援ツールを利用する人もいます。

これらはあくまで補助的なサポートであり、治療の代わりにはなりません。

利用の際には、副作用や相互作用のリスクもあるため、必ず医師や薬剤師に相談することが大切です。

【サプリメント・セルフ支援ツールの例】

1. サプリメント

- セントジョーンズワート:気分の落ち込みに用いられるハーブです。

ただし、医薬品との相互作用が非常に多いため、必ず専門家への相談が必要です。 - GABA・テアニン:リラックスや睡眠の改善をサポートするとされていますが、効果には個人差があります。

2. セルフ支援ツール

- 睡眠サポートグッズ:生活リズムを整える手助けになります。

光目覚まし時計や、睡眠トラッカー付きのアプリなどがあります。 - マインドフルネスアプリ:呼吸法や瞑想をガイドし、ストレス軽減や気分の安定に役立ちます。

【医療用医薬品について】

適応障害やうつ症状などでは、以下のような薬が臨床で用いられることがあります。

| 薬剤名 | 分類 | 主な用途 | 注意点 |

| クエチアピン | 非定型抗精神病薬 | 統合失調症・双極性障害など | 鎮静・体重増加などの副作用。 必ず専門医の管理が必要。 |

| アミトリプチリン | 三環系抗うつ薬 | うつ病、慢性疼痛、夜尿症など | 抗コリン性副作用・心毒性に注意。 |

| パロキセチン | SSRI | うつ病、不安障害、PTSDなど | 離脱症状や相互作用に注意。 |

これらの薬は、日本国内では医師の処方が必要ですが、個人輸入で入手できるケースもあります。

個人輸入は制度として利用可能な方法の一つですが、品質や安全性に対するリスクも伴います。

利用を検討する際は、ご自身の体調や服用中の薬との兼ね合いを踏まえて慎重に判断し、必要に応じて専門家に相談することが安心につながります。

まとめ

適応障害は、誰にでも起こり得る身近な心の病気です。

強いストレスをきっかけに、気分の落ち込みや不安、体調不良といったサインが現れることがあります。

セルフチェックや診断リストを活用すれば、早い段階で自分や家族の不調に気づくきっかけになりますが、最終的な診断は必ず医師が行うものであることを理解しておくことが大切です。

また、症状に応じて、心療内科での受診や治療、休養、セルフケア、サプリメントや支援ツールの利用など、取ることのできる対応はさまざまです。

大切なのは、「無理をしないこと」と「一人で抱え込まないこと」です。

気になる症状があるときは、早めに専門機関に相談し、安心できるサポートを受けながら回復を目指しましょう。

Q&A

- Q適応障害かどうかはセルフチェックだけで分かりますか?

- A

いいえ、セルフチェックはあくまで目安であり、診断ではありません。

いくつかの項目に当てはまる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

- Q適応障害になったら、必ず休職や薬が必要ですか?

- A

いいえ、必ずしも必要というわけではありません。

環境の調整や心理療法、セルフケアなどの方法を、医師と相談しながら選ぶことが大切です。

おすすめ商品

-

クエチアピン

クエチアピンは向精神薬で、有効成分として、クエチアピンフマル酸塩を含有しています。脳内の神経伝達物質の濃度を安定させて、統合失調症の症状の改善に有効です。特に幻覚を減らして、集中力を高めます。

1箱:3,320円~

-

トリプタノール・ジェネリック(アロー)

アローは三環系抗うつ薬で、トリプタノールのジェネリック医薬品です。神経細胞の間に存在するセロトニンやノルアドレナリンの再取り込みを阻害して増やすことで、不安感をやわらげたり、意欲を高めます。

1箱:2,400円~

-

パロキセチン

パロキセチンは選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)で、気分の落ち込みによる思考の低下、行動、感情などを改善し、生活に対するポジティブな姿勢を取り戻すことが可能になります。

1箱:2,430円~

-

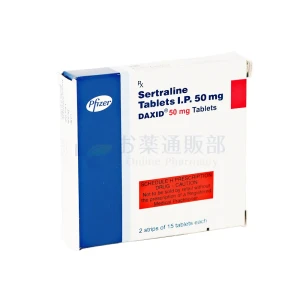

ジェイゾロフト

ジェイゾロフトは、精神疾患の治療に用いられる選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)の一種で、うつ病・うつ状態、パニック障害、外傷後ストレス障害(PTSD)の改善に使用されています。

1箱:2,570円~