淋病

淋病の治療薬通販ページです。 淋病に有効とされる治療薬を最安値でご紹介しています。

淋病人気ランキング

淋病の商品一覧

現在の検索条件

-

ジスロマック

4,980円~

在庫ありジスロマックは、大手製薬会社ファイザーが開発したマクロライド系抗生物質です。 長時間体内にとどまる特徴があり、呼吸器感染症、リンパ管、リンパ節感染症、副鼻腔炎などの治療に使用されます。 性器クラミジア感染の治療にも有効で、効果が期待できます。 感染症や症状により服用する用量が変わります。 【クラミジアの場合】 ・1000mg(250mgの錠剤の場合は4錠)を1週間に1回服用 【喉の痛みなどの場合】 ・500mg(250mgの錠剤の場合は2錠)を1日1回服用し、3日間継続服用 【淋菌などの場合】 ・アジスロマイシン注射剤治療後に250mgを1日1回服用し、5日間継続服用 >>推奨用量はこちら お薬通販部では、ジスロマック250mgを通販で購入が可能となっています。 ※発送時期によりパッケージが異なる場合があります。 ジスロマック通販に関する口コミ・体験談の詳細をみる

-

クラビリン

3,800円~

在庫ありクラビリンは、アイスルファーマシューティカルが開発したニューキノロン系の抗菌薬で、クラビットのジェネリック医薬品です。 主にクラミジア治療薬などとして使用されています。 クラリビンは人の細胞に影響を与えることなく、細菌に対してのみ毒性を示すという働きを有します。 細胞の増殖に必要なDNAの複製を選択的に阻害することにより、細胞を死滅させ、クラミジアに効果を示します。 クラリビンは抗菌薬の中でも幅広い細菌に対して効果を示す医薬品です。 成人は1回500mg(250mgであれば2錠)を1日1回経口投与することが推奨されています。 【急性単純性膀胱炎などの場合】 ・500mg(250mgであれば2錠)を1日1回服用し、3日間継続服用 【非淋菌性尿道炎(クラミジア性)などの場合】 ・500mg(250mgであれば2錠)を1日1回服用し、7日間継続服用 【複雑性膀胱炎などの場合】 ・500mg(250mgであれば2錠)を1日1回服用し、14日間継続服用 >>服用期間の目安はこちら お薬通販部では、250mg/500mgの購入が可能となっています。

-

レボクイン

3,600円~

在庫ありレボクインは、シプラが開発したニューキノロン系の抗生物質で、クラビットのジェネリック医薬品です。 クラミジア菌や多くの細菌が増殖するのに必要な蛋白質の合成を抑える作用があります。 他の抗生物質と併用できる医薬品として非常に多くの場面で使用されています。 成人は1回500mg(250mgであれば2錠)を1日1回経口投与することが推奨されています。 【急性単純性膀胱炎などの場合】 ・500mg(250mgであれば2錠)を1日1回服用し、3日間継続服用 【非淋菌性尿道炎(クラミジア性)などの場合】 ・500mg(250mgであれば2錠)を1日1回服用し、7日間継続服用 【複雑性膀胱炎などの場合】 ・500mg(250mgであれば2錠)を1日1回服用し、14日間継続服用 >>服用期間の目安はこちら お薬通販部では、250mg/500mg/750mgの購入が可能となっています。※ご注文時期によりパッケージが画像と異なる場合がございます。

-

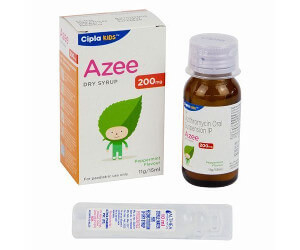

アジードライシロップ

1,500円~

在庫ありアジードライシロップは、シプラが開発したジスロマックのジェネリック医薬品です。 クラミジアや淋病などの性病・感染症治療薬として効果がある抗生物質で、錠剤が苦手な方にも飲みやすいシロップタイプとなっております。 クラミジアのほかにも、幅広い細菌治療にも有効で、マイコプラズマ肺炎、インフルエンザ、咽頭炎などの治療にも用いられています。 感染症や症状により服用する用量が変わります。 【クラミジアの場合】 ・1000mg(25ml)を1週間に1度服用 【喉の痛みなどの場合】 ・500mg(12.5ml)を1日1回服用し、3日間継続服用 【淋菌などの場合】 ・アジスロマイシン注射剤治療後に250mg(6.25ml)を1日1回服用し、5日間継続服用 >>推奨用量はこちら お薬通販部では、15ml(200mg/5ml)の購入が可能となっています。

-

ノバモックス(シロップ)

1,940円~

在庫ありノバモックスはペニシリン系の抗生物質でサワシリンやパセトシンのジェネリック医薬品です。 ノバモックスはシロップタイプのため、小児も服用しやすく体内での吸収がされやすいため、錠剤タイプの医薬品を敬遠している方でも服用が容易です。 お薬通販部では、125mg/250mgの購入が可能となっています。

-

ディヴァイン

2,840円~

在庫なしディヴァインは、シプラが開発したテトラサイクリン系抗菌薬で、クラミジア治療薬であるミノマイシンのジェネリック医薬品です。 ディヴァインは細菌の蛋白質合成を阻害することから、クラミジアを始めとして、多くの種類の細菌および感染症の治療に効果を示します。 テトラサイクリン系抗菌薬において、組織移行性が良好で生体内半減期も長く、作用持続時間が長いのが特徴です。 成人は100~200mgの服用が推奨され、 小児は、体重1kgあたり2~4mgを1日量とした服用が推奨されます。 【ニキビの場合】 ・1~3週間継続服用 【クラミジア感染症の場合】 ・1~2週間継続服用 >>服用期間の目安はこちら お薬通販部では、50mg/100mgの購入が可能となっています。

-

ジスリン

1,600円~

在庫ありジスリンは、アイスルファーマシューティカルが開発したマクロライド系抗生物質です。 クラミジア菌をはじめ、多くの細菌が増殖するのに必要な蛋白質合成を抑える作用があります。 以下のとおり、感染症や症状によって服用量が変わります。 【クラミジアの場合】 ・1000mg(250mgの錠剤の場合は4錠)を1週間に1回服用 【喉の痛みなどの場合】 ・500mg(250mgの錠剤の場合は2錠)を1日1回服用し、3日間継続服用 【淋菌などの場合】 ・アジスロマイシン注射剤治療後に250mgを1日1回服用し、5日間継続服用 >>推奨用量はこちら お薬通販部では、ジスリン250mg/500mg/1000mgの購入が可能です。正規品のため、安心・安全にご購入いただけます。 >>ジスリン(250mg・500mg・1000mg)の評判・口コミ・体験談はこちら

-

レボフロックス

13,500円

在庫ありレボフロックスは、シプラが開発したニューキノロン系の抗生物質クラビットのジェネリック医薬品です。 適応範囲の広いの抗生物質で、DNAジャイレースと呼ばれる細菌細胞の分裂プロセスに不可欠な酵素の合成を阻害します。 クラミジア菌やさまざまな細菌感染症を治療するために使用されます。 成人は1回500mg(250mgであれば2錠)を1日1回経口投与することが推奨されています。 【急性単純性膀胱炎などの場合】 ・500mg(250mgであれば2錠)を1日1回服用し、3日間継続服用 【非淋菌性尿道炎(クラミジア性)などの場合】 ・500mg(250mgであれば2錠)を1日1回服用し、7日間継続服用 【複雑性膀胱炎などの場合】 ・500mg(250mgであれば2錠)を1日1回服用し、14日間継続服用 >>服用期間の目安はこちら お薬通販部では、250mgの購入が可能となっています。

-

アジー

2,000円~

在庫ありアジーはシプラが開発したクラジミアの治療薬で、ジスロマックと同じ成分が入っているジェネリック医薬品です。 クラミジアを原因とした尿道や膣内の痛みや違和感、おりものの増加などの治療に効果が期待できます。 感染症や症状により服用する用量が変わります。 【クラミジアの場合】 ・1000mg(250mgの錠剤の場合は4錠)を1週間に1回服用 【喉の痛みなどの場合】 ・500mg(250mgの錠剤の場合は2錠)を1日1回服用し、3日間継続服用 【淋菌などの場合】 ・アジスロマイシン注射剤治療後に250mgを1日1回服用し、5日間継続服用 >>推奨用量はこちら お薬通販部では、250mg/500mg/1000mgの購入が可能となっています。

-

サワシリン・ジェネリック(ノバモックス)

6,180円~

在庫ありサワシリン・ジェネリック(ノバモックス)は、ペニシリン系の抗生物質「アモキシシリン」を主成分とする医薬品、サワシリンのジェネリック医薬品です。 ノバモックスはサワシリンと同じく細菌感染を原因とする淋病や梅毒といった性感染症のほか、咽頭炎、気管支炎、前立腺炎、子宮内感染症などに効果があります。

-

ミノマイシン・ジェネリック(ミノシン)

3,100円~

在庫ありミノシンは、抗生物質のひとつミノサイクリンを配合したジェネリック医薬品です。 肺炎、胃腸炎、咽頭炎のほか、皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染対策、尿道炎、淋菌感染症、梅毒、細菌性腟炎、子宮内感染といった泌尿器系、性病関連の殺菌にも効果を発揮します。

-

アジスドライシロップ(ジスロマック・ジェネリック)

4,180円~

在庫なしアジスドライシロップは、細菌感染症の治療に用いられるマクロライド系抗生物質です。 クラミジアの第一選択薬であるアジスロマイシンを含有しています。 クラミジアなどの性感染症のほかにも、中耳炎、咽頭炎、気管支炎、肺炎などさまざまな細菌感染症の治療薬として使用されています。 日本のジスロマックのジェネリック医薬品にあたりますが、アジスドライシロップは錠剤ではなく液状タイプです。 感染症や症状により服用する用量が変わります。 【クラミジアの場合】 ・1000mg(25ml)を1週間に1度服用 【喉の痛みなどの場合】 ・500mg(12.5ml)を1日1回服用し、3日間継続服用 【淋菌などの場合】 ・アジスロマイシン注射剤治療後に250mg(6.25ml)を1日1回服用し、5日間継続服用 お薬通販部では、15ml(200mg/5ml)の購入が可能となっています。 ※クラミジア治療の場合、2箱からの購入がおすすめです。

-

ビクシリン・ジェネリック(アンピシリン)

4,580円~

在庫ありカディラ・ファーマシューティカルズの開発したビクシリン・ジェネリックは、日本のMeiji Seika ファルマ株式会社が開発したビクシリンのジェネリック医薬品です。 梅毒や淋病などの性病は、性器の嫌な匂い、かゆみや痛み、発疹など原因となり、パートナーへ感染するリスクもあります。 ビクシリン・ジェネリックは梅毒や淋病などの感染症や炎症に効果を発揮し、処方箋も必要ありません。 【推奨用量】 通常、成人は1回250mg~500mgを1日4~6回経口投与することが推奨されます。 年齢や症状に応じて適宜増減量を行う必要がありますので、かかりつけ医師へご相談ください。 お薬通販部では、250mg/500mgの購入が可能となっています。

-

オーグメンチンBID

4,060円~

在庫なしオーグメンチンBIDは2種類の有効成分が配合された複合抗生物質に分類される感染症治療薬です。 性感染症の一種である淋菌感染症を含む幅広い感染症に対して治療効果を持っており、一度使用するだけで長時間殺菌作用を発揮する強力な抗生物質として医療機関でも広く処方されています。 2つの有効成分による相乗効果によって治療するため耐性菌が生まれにくく、いつまでも安定した効果が期待できます。

淋病とは~たった一度の性行為で30%以上の感染力がある性病~

淋病は性感染症(STD)の一種で、淋菌という病原菌に感染すると発症します。発症するとペニスやヴァギナなどの生殖器を中心に、強い炎症を引き起こしてしまいます。

女性は淋病を発症しても症状が出にくく、知らないうちにパートナーに感染させてしまう可能性があります。男性は淋病を発症すると尿道に強い炎症を起こしやすいため、女性より早く感染に気付きやすいです。

淋菌は非常に感染力が強く、淋病を発症しているパートナーと1回性行為をするだけで、30%の確率で感染してしまいます。感染者の年齢層をみると20代が最も多く、性行為に対してまだ免疫ができていない年齢ほど淋病を発症しやすい傾向があります。

今回は淋病の主な症状やおススメの治療薬、通販を含めた薬の購入方法について詳しく解説していきます。

淋病のよくある質問

淋病は人体の免疫や抵抗力だけで自然治癒することはなく、抗生物質によって原因となる細菌を死滅させなければ治ることはありません。

淋病の症状は治りますか?

淋病に感染するとさまざまな症状が起きますが、抗生物質を適切に使用することによって完治が目指せます。ただし、完治する前に薬の使用を止めてしまうと再発する恐れがあります。完治するまでしっかり使い続けなければいけません。

淋病の薬は市販で購入できますか?

淋病の薬は市販が許可されていないため、ドラッグストアや薬局など市販で購入することはできません。もし市販で「淋病治療薬」と謳っている商品がある場合も、安易に購入しないよう注意してください。

病院へ行かずに淋病の薬を入手したい方は、個人輸入代行などの通販を利用しましょう。

淋病の薬を通販で購入するのは安全ですか?

市販では購入できない淋病のお薬ですが、一部の通販サイトでは購入することが可能です。しかし、通販サイト上も偽物が多く出回っているため、運営元のはっきりしない通販サイトでの購入は避けてください。

お薬通販部のようにメーカー正規品のみを取り扱っている、個人輸入代行サービスを利用して薬を購入するのがおススメです。

淋病の症状と原因は?抗生物質ですぐ治る?

淋病は性感染症の一種で、淋菌に感染している人との性行為で感染します。この場合の性行為とはセックスだけでなく、オーラルセックスやアナルセックスも含んでいます。

特にオーラルセックスは淋菌の感染によって口内炎を起こし、生殖器と口腔内の両方に炎症症状を起こすため、通常のセックスより淋病の発症リスクは高めです。

淋病の原因菌である淋菌は感染力がとても強く、汚染されたタオルや入浴施設の椅子などからも感染する恐れがあります。ただし、淋菌自体は高温にも低温にも弱い特徴を持つため、人間の通常生活環境内ではほとんど生存できません。

淋菌は抗生物質が持つ抗菌作用や殺菌作用に弱いため、医療機関で淋病が見つかった際は抗生物質が治療薬として処方されています。

淋病の治し方!検査をして抗生物質を服用しよう!

人類と淋病の戦いは、そのまま抗生物質の歴史であるといわれています。このことからわかるように、淋病には抗生物質の使用が非常に有効です。

しかし、常に新種の耐性菌が誕生している可能性があるのに加えて、症状が治まったからといって処方された抗生物質を飲みきらずに中断してしまうと、耐性菌が生まれる恐れがあります。そのため、なかなか淋病根絶にまでは至っていません。

現在でも淋病治療の中心は抗生物質の投与ですが、淋菌にもいくつかのタイプが存在します。医療機関を受診したり、家庭用性感染症セルフキットで検査を受けたりして、淋菌の種類に合わせた最適な治療を選ぶのが早期治療の第一歩です。

| ジスロマック | ノバモックス (サワシリンジェネリック) |

セファレキシンカプセル (ケフレックスジェネリック) |

|

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 種類 | マクロライド系 | ペニシリン系 | セフェム系 |

| 作用機序 | タンパク質合成を阻害し、細菌の増殖を抑える | 細胞壁合成を阻害し、細菌を殺菌する | 細胞壁合成を阻害し、細菌を殺菌する |

| 代表的な薬剤 | エリスロマイシン クラリスロマイシン アジスロマイシン |

アモキシシリン アンピシリン ピペラシリン |

セファレキシン セフェピム |

男性の場合の症状と治療法

男性の淋病は特に尿道に強い炎症を起こしやすく、治療せずに放置していると症状がどんどん進行してしまいます。主な症状は以下の通りです。

- 男性の症状

-

- 排尿痛

- 血尿

- 尿道排膿

- 排尿困難

- 尿道掻痒感

- 発熱

- 悪心 など

- 淋病による高熱が続いた際の症状

-

- 無精子症

- 男性不妊症

- 性欲減退

- 前立腺肥大症

- 抑うつ状態

- 不眠症

- うつ状態 など

- 重篤な症状

-

- 尿道狭窄

- 腎機能障害

- 慢性腎炎

- 排尿障害 など

性行為後に排尿痛や亀頭から膿が出てきたら、ただちに泌尿器科を受診して治療をおこなってください。最悪の場合、菌血症などを発症して命に危険が及ぶ可能性もあります。淋病は早期治療がとても大切な病気です。

女性の場合の症状と治療法

女性が淋病を発症すると、主に以下のような症状が現れます。

- 女性の症状

-

- 下腹部痛

- 不正出血

- おりものの増加

- 生理不順 など

女性の場合、オーラルセックスによって口腔内感染を起こすケースが男性よりも多いといわれています。この場合は口内炎が広範囲で起こります。 ヘルペスやカンジダ症と症状が似ていますが、いずれも性感染症なので放置しないでしっかりと治すようにしてください。

女性の淋病は男性ほど強い自覚症状が出ない場合が多いので、放置して感染を拡大させやすいです。病院の検査や市販の検査キットで陽性が出た場合は、淋病が完治するまで性行為は控えてください。

検査する

淋病の検査は病院やクリニックなどの医療機関、または家庭用検査キットを通販などで購入して調べられます。それぞれの特徴は以下の通りです。

| 医療機関で検査 | 家庭用検査キットで検査 | |

|---|---|---|

| 検査できる場所 |

|

どこでも可能 |

| 保険適用の可否 | 保険診療が可能(自覚症状ありの場合) | 保険の適用外 |

| 検査日数 | 即日~数日 |

|

検査に用いる検体は尿、膣ぬぐい液、うがい液、直腸粘膜採取など感染した部位によって異なります。

淋菌は潜伏期間が比較的短い病原菌なので、性行為の翌日や翌々日に検体を採取すれば感染の有無がわかります。

男性の場合はペニスに強い自覚症状が現れるので、目視や触診でも診断可能です。淋病の感染が疑われる場合は、速やかに検査することをおススメします。

パートナーの治療も同時におこなう

淋病は感染症なので必ず感染源が存在し、性感染症の場合は主にパートナーが該当します。

万が一、パートナー以外の人との性行為で感染したとしても、あなたが感染源になってパートナーに感染させる可能性があるので、必ずパートナーと一緒に治療を受けてください。

よく「治療をちゃんと受けたのに症状が改善しない」や「薬を中止したら症状が再発した」という話を聞きます。この場合は以下のケースが考えられます。

- ケース

-

- パートナーが完治していない状態で性行為をした

- 完治していないのに薬の投与を中止した など

淋病は初期治療が非常に重要なので、もしパートナーが診察を拒否した場合は、一度医療機関に連絡をして同伴受診が可能か確かめてください。

性感染症は非常にデリケートな問題を含んでいますが、感染を拡大させないためにはパートナーの協力が必須です。

淋病の治し方は?よく効く薬と3つの抗生物質を紹介

淋病は抗生物質がとても有効なので、治療の第一選択肢としてよく処方されています。医療機関で淋菌感染が発覚した場合、抗生物質を筋肉注射か点滴で投与して早期治療を行います。

飲み薬では淋菌への作用が遅れて耐性菌ができる可能性が高いので、家庭用検査キットで淋菌感染と判定された場合は、医療機関を受診して抗生物質の投与を受けるようにしてください。

- 淋病治療の代表的な抗生物質

-

- ペニシリン系

- マクロライド系

- セフェム系

最も作用する病原菌の種類が多いセフェム系が、医療機関での第一選択薬として挙げられます。

ペニシリン系の淋病の薬と通販での購入方法

ペニシリンは人類が初めて開発した抗生物質で、さまざまなタイプの病原菌に対して優れた殺菌効果を示すお薬です。

ペニシリンは青カビから発見された経緯を持ち、この抗生物質の登場によって当時不治の病とされていた梅毒や淋病など、多くの性感染症が治療できるようになったといわれています。

実際に、淋菌に対するペニシリンの感受性はかなり高く、ほとんどのケースではペニシリンを1回筋肉注射するだけで完治していました。しかし、ペニシリンに耐性を持つ淋菌の存在が認められ、今ではペニシリン系抗生物質が淋病治療の第一線に登場する機会は少なくなっています。

ペニシリン系抗生物質も、世代を経てかなり強い抗菌作用をもつようになっています。セフェム系抗生物質に薬剤アレルギーがある方や、この治療薬への感受性が低いタイプの淋病ではペニシリン系抗生物質が用いられています。 淋病に対して治療効果を持つペニシリン系抗生物質の中でも、通販で購入可能なものをいくつかピックアップしてご紹介していきます。

ノバモックス(シロップ)

ノバモックス(シロップ)はインドの大手医薬品会社シプラが製造販売している、飲みやすさに優れたシロップタイプのペニシリン系抗生物質です。

シロップタイプは錠剤タイプより有効成分が体内に吸収されやすいため、淋病に対して素早い治療効果が期待できます。また、固形物を飲み込むのが苦手な方にもおススメのお薬です。

お薬通販部では125mg/5mlと250mg/5mlの2種類が購入可能です。

ビクシリン・ジェネリック(アンピシリン)

ビクシリン・ジェネリック(アンピシリン)は商品名にある通り、ビクシリンのジェネリックに該当する経口服用タイプのペニシリン系抗生物質です。

ビクシリンと同等の効果効能を持ちながら安価で購入できますので、ビクシリンが高くて購入できなかったにおススメです。また、1箱100錠入りで淋病以外の適応症状も多いため、家庭の常備薬としても大活躍してくれます。

お薬通販部では250mgと500mg、どちらも100錠入りが通販購入できます。

サワシリン・ジェネリック(ノバモックス)

サワシリン・ジェネリックは別名「ノバモックス」とも呼ばれている、アモキシシリンを配合したペニシリン系抗生物質です。

アモキシシリンは細胞の生命維持に必要な細胞壁を破壊する作用によって、細菌を死滅させて増殖を防ぐ効果を持っています。梅毒や淋病を筆頭に、肺炎や急性気管支炎、中耳炎に扁桃炎など、幅広い細菌感染症に用いることができます。

お薬通販部では250mgのみ取り扱っており、1錠当たり50円と非常に安く購入できます。

オーグメンチンBID

オーグメンチンBIDはアモキシシリンとクラブラン酸カリウム、2つの有効成分を配合した複合抗生物質に分類される感染症治療薬です。

それぞれの有効成分が相乗効果によって作用を発揮するため、耐性菌が生まれにくく1つだけ有効成分を配合した治療薬より、優れた治療効果が期待できます。

お薬通販部では1000mgが販売中で、28錠・56錠・84錠の3つから選べます。

マクロライド系の淋病の薬と通販での購入方法

マクロライド系抗生物質はセフェム系に変わる、新しい抗生物質として開発された経緯を持ちます。セフェム系並みに抗菌スペクトルが広く、薬剤アレルギーを起こすリスクがセフェム系よりも低いことから、現在多くの治療現場で用いられています。

2000年頃から淋病治療でもセフェム系に変わり、マクロライド系抗生物質の投与が第一選択肢とされてきました。しかし、この薬にも耐性を持つ淋菌が誕生したため、今ではセフェム系抗生物質にアレルギーを持つ場合や淋病に伴う二次感染の予防などの目的で投与されることの多い抗生物質です。

具体的な症状が出ていない感染症に対して、むやみに抗生物質を使用することは推奨されていません。セフェム系抗生物質が使えないという特殊な事情がない限り、マクロライド系抗生物質は治療の経過観察と淋病の完治までの間のみ限定的に投与されています。

ジスロマック

ジスロマックは世界有数の製薬会社ファイザーが製造販売している、マクロライド系抗生物質の中でも特に高い人気を誇る治療薬です。

配合されている有効成分のアジスロマイシンは効果持続時間が非常に長く、淋病やクラミジアの治療目的で服用する場合は1日1回1,000mgを服用するだけで治療効果が期待できます。

お薬通販部では250mgを取り扱っています。

アジー

アジーはジスロマックのジェネリックとして開発された経緯を持つ、低価格が魅力的な経口服用タイプのマクロライド系抗生物質です。

アジーは250mgの他に500mgや1,000mgも販売されています。推奨用量に合わせて購入しやすいのが、アジーの大きなメリットです。

ジスリン

ジスリンは有効成分アジスロマイシンを配合した、ジスロマックのジェネリックに該当するマクロライド系抗生物質です。

他のマクロライド系抗生物質と比較して、アレルギー反応や薬物相互作用が少ないため、使いやすさに優れています。

また、ジェネリックならではの低価格を実現しており、できるだけ治療に掛かる費用を抑えたいという方におススメのお薬です。

アジスドライシロップ(ジスロマック・ジェネリック)

アジスドライシロップ(ジスロマック・ジェネリック)はジスロマックと同じ有効成分アジスロマイシンが配合されている、経口服用タイプのマクロライド系抗生物質です。

先発薬であるジスロマックが錠剤なのに対し、アジスドライシロップは飲みやすい液体タイプの剤形が採用されています。幅広い細菌に有効性を発揮するため、性感染症だけでなくその他の細菌感染症の治療薬としてもご使用いただけます。

お薬通販部では1箱~3箱セットまで購入できます。1箱より2箱や3箱の方が1箱当たりの価格が安くなるため、まとめ買いがおススメです。

セフェム系の淋病の薬

セフェム系抗生物質は抗菌スペクトルが非常に広く、1980年代頃から感染症治療の主役級の働きをしてきた優秀な抗生物質です。

一説ではセフェム系抗生物質の乱用が、薬剤耐性菌を持つ病原菌の種類を飛躍的に増やしたといわれており、現在では慎重に投与することになっています。

セフェム系以降の抗生物質もいろいろなタイプが登場してきましたが、一時ペニシリン系抗生物質に耐性を持つ淋菌に対して高い感受性を示していたマクロライド系抗生物質の登場で耐性淋菌の存在もなりを潜めたかに見えました。

近年は再びマクロライド系抗生物質への耐性を持つ淋菌が誕生しており、逆にセフェム系抗生物質への感受性が高いことが認められたため、今の淋病治療の第一選択肢はセフェム系抗生物質の点滴投与になっています。

セフェム系に分類される内服薬は他の系統と比較して少ないため、通販で淋病の治療薬を購入したい場合はセフェム系以外の抗生物質を選ぶのが一般的です。

淋病の感染経路は?心当たりない場合はどれ?

淋病の主な感染経路は、性行為や性交類似行為(オーラルセックスやアナルセックス、キスなど)です。感染部位の粘膜を直接触れたり、分泌物と接触したりすると感染してしまいます。

女性は淋病に感染しても自覚症状が現れにくいため、感染に気付かずに性行為をするケースがあります。

成人の場合、性行為以外で淋病に感染するケースは殆どないので、心当たりがない方は自覚症状なしの女性と性行為をした可能性が考えられます。

淋病は粘膜や分泌液が媒介となって感染が拡大していきます。母体が感染していると新生児への垂直感染(産道感染または母子感染)を起こすこともあるため、事前に検査キットを活用して検査しておくのがおススメです。

膣性交(セックス)が淋病の原因の場合

膣性交は異性間で交わされる生殖器同士の接触行為のことで、ヴァギナにペニスを挿入することを意味しています。男性から女性より、女性から男性への感染する可能性が高いと指摘されています。

膣性交の感染ルートは感染した膣粘膜から男性の尿道粘膜へと感染することで、男性は感染から2〜7日程度で強い尿道炎を起こします。 またパートナー間で感染を繰り返すことを相互感染、一般的にピンポン感染といいます。

膣性交は淋病に最も感染しやすい行為の一つなので、淋病の感染経路に心当たりがない方は、最近誰と膣性交をしたのか思い出してみましょう。

口腔性交(オーラルセックス)が淋病の原因の場合

オーラルセックスとはいわゆるフェラチオ(ペニスを口にくわえる行為)のことを意味していましたが、現代ではクンニ(ヴァギナやアナルを舐める行為)も含まれています。

オーラルセックスで淋病に感染するルートとして、口腔内粘膜に感染している淋菌が生殖器に感染する場合とその逆のパターンがあります。

男性は淋病に罹るとペニスに強い自覚症状が現れるため早い段階で気付きやすいため、男性側から女性側への淋病の感染割合は少なめです。

肛門性交(アナルセックス)が淋病の原因の場合

男性同性愛者の間で淋病の感染が多い行為として、アナルセックスが挙げられます。アナルセックスでは淋病以外にもHIV感染症や梅毒など、さまざまな性感染症に罹患するリスクが膣性交より高くなるといわれています。

オーラルセックス同様に、直腸粘膜に感染した淋菌がペニスや口腔内粘膜に感染するという感染ルートになります。アナルセックスをする場合は、直接粘膜に触れなければ感染リスクを下げることができるため、コンドームの着用が予防に有効です。

出産時の感染が原因の場合

妊婦が淋病に感染していた場合、出産時に新生児へ淋菌が感染するリスクがあります。 これを母子感染、または垂直感染や産道感染といいます。

淋病の原因菌である淋菌は、膣内粘膜に感染していることが多く、免疫力が不十分な新生児が産道を通ってくるときに淋菌に感染してしまう恐れがあります。

新生児が淋病に感染した際に最も注意しなければないのは、眼球粘膜に感染して強い炎症を起こしてしまうことです。最悪の場合、失明するだけでなく淋菌が血流にのって全身に広がり、菌血症や敗血症を起こして死亡する可能性もあります。

淋病の感染部位

淋病は性感染症(STD)の一種なので主な感染場所は生殖器です。しかし、性行為の内容によって。生殖器以外のところにも感染する可能性があります。

ここからは、淋菌(淋病の原因菌)が感染する場所によって、どのような症状が現れるのか詳しく見ていきましょう。

子宮頚管

子宮頸管とは子宮の下側、膣との接点にあたる部位です。 女性の淋病は、子宮頚管に感染するケースが最も多いといわれています。

子宮頸管に感染した淋病のことを、淋菌性子宮頸管炎や膣炎といいます。主な症状は以下の通りです。

- 主な症状

-

- 体のだるさ

- 発熱

- おりものの増加

- 慢性的な腹痛

- 不妊症 など

妊婦が淋菌性子宮頸管炎に感染した場合は、胎児や新生児にも感染させるリスクが高くなるので注意が必要です。

子宮

子宮は子宮頚管の奥に広がる女性器官で、胎児を育てる重要な場所です。通常はおりものによって、無菌に近い状態が維持されています。

子宮頸管に感染した淋菌を放置していると次第に菌が広がっていき、子宮にまで浸潤してくる可能性があります。淋菌性子宮頸管炎の場合は強い自覚症状がありませんが、子宮にまで症状が進行すると以下のような症状が現れます。

- 主な症状

-

- 腹痛

- 不正出血

- おりものの増加

- 高熱

- 悪心

- 嘔吐 など

子宮から腸へとさらに感染が拡大すると、癒着を起こして細菌性イレウス(腸閉塞)を発症する恐れがあります。手術が必要になるケースや治療後に子宮の機能が低下して、不妊症を招くことがあります。

淋菌性子宮頸管炎の初期症状の段階でしっかりと抗生物質を使用していれば、子宮内部まで感染が広がることは殆どありません。

卵管

卵管とは卵巣で作られた卵子を取り込み、受精した卵子を子宮へと運ぶ細い管のことです。この部位に淋菌が感染した場合は、不妊症や重症度の高い生理不順などを起こしやすくなります。

卵管の直径は細いところで1mm程度しかありません。病原菌は粘膜組織に付着するとそこで炎症を起こし組織が腫脹します。

このため細い卵管に炎症が起こると、卵子が卵管を通り抜けられなくなったり、精子が卵子まで到達できなかったりするため、高い確率で不妊症を発症してしまいます。

尿道

性行為で感染する淋菌が尿道に入り込むのは主に男性です。そのため、淋菌性尿道炎は男性側に多い淋病の一つです。淋菌性尿道炎を発症すると、以下のような症状が現れます。

- 主な症状

-

- 排尿困難

- 排尿痛

- 残尿感

- 亀頭から膿の発生 など

上記のような自覚症状が現れた場合は、淋病を疑って泌尿器科で治療を受けてください。

口腔

淋菌を保有している方とオーラルセックスやクンニをすると、口腔内に淋菌が感染する可能性があります。口腔とは口のなか全体を指し、口腔内に淋菌が感染すると高頻度で口内炎を発症します。

淋菌は温度変化に弱い性質を持っていますので、食事で熱いものや冷たいものを飲んで胃に流し込むと、ほぼ死滅するといわれています。

口腔粘膜は綿棒ですぐに組織採取ができるので、家庭用の検査キットなどで簡単に検査できます。検査結果が出るまでの間は、感染を広げないために他者との接触を避けるようにしましょう。

咽頭

咽頭とは喉と口の接点の部分を指しています。イラマチオのように喉の奥の方までペニスを咥える行為をすると、咽頭にも淋菌が感染する恐れがあります。

咽頭炎を起こすと喉が腫れ痛みを感じ、痰の量が増え濃い色が付くようになります。風邪やインフルエンザ、花粉症、喘息発作の症状と似ているので注意してください。

咽頭の感染はオーラルセックスが主な感染ルートなので男性から女性、または男性同性愛者の間の感染リスクが高いといわれています。

目

淋菌は性器や口の中に感染しやすいですが、実は目にも感染する恐れがあります。淋菌が目の粘膜に感染すると強い炎症を起こし、場合によっては失明するケースもあるため注意が必要です。

目に感染するルートとして以下のケースが考えられます。

- 感染ルート

-

- 行為中に精子や膣分泌液、尿などが顔にかかってしまう

- 口腔内感染を起こしている人から目の付近にキスをされる など

万が一行為中に相手の体液が目に入ってしまった場合はすぐに流水で洗い流し、念のために眼科を受診してください。2〜3日後に目やにが増えたりゴロゴロした感覚が出てきたりした場合は、感染している可能性が高いため要注意です。

肛門

肛門から直腸にかけて淋菌に感染しやすいのは、アナルセックスの頻度が高い愛好者や男性同性愛者です。

アナルセックスは直腸粘膜や肛門部に細かい傷がつきやすく、淋菌が感染すると悪化しやすい部位です。アナルセックスをする時は必ずコンドームやローションを使用して、淋病や梅毒、HIV感染症などの性感染症予防を実施してください。

また、行為後はすぐに温水便座などで肛門を洗浄し、殺菌作用がある痔の治療薬を塗ると予防効果が期待できます。

特に男性同性愛者は定期的に肛門科や一般内科を受診するか家庭用の検査キットを通販で購入して、性感染症にかかっていないかどうかを定期的に確認してください。

淋病の潜伏期間は?何年も気づかない?

淋病の潜伏期間は感染する場所によって異なりますが、およそ2日〜10日程度といわれています。潜伏期間中は自覚症状が殆ど現れないため、感染している事実に気付くことは難しいです。

しかし、潜伏期間を過ぎると自覚症状が現れてきますので、何年も淋病の感染に気付かないケースは殆どありません。自覚症状が現れた際は病院を受診する又は治療薬を通販で購入し、早い段階で治療を開始してください。

淋病は梅毒と並んで、人類最古の性病といわれているぐらい古い性感染症です。 そして淋病と人類の戦いは、抗生物質の歴史と一致するといわれています。

病原菌は進化し続けているため、近い将来もっと長い潜伏期間を持つ新種の淋菌が生まれる可能性も否定できません。

正規品の淋病治療薬の通販や市販での入手方法

正規品の淋病治療薬は主に以下の方法で入手することが可能です。

- 購入方法

-

- 病院を受診して処方箋をもらう

- 個人輸入代行サービスを利用して通販購入する など

市販で流通している風邪薬や解熱鎮痛薬と淋病の治療薬は、それぞれ薬の分類が異なります。そのため、街中に点在しているドラッグストアや薬局など、市販では淋病の治療薬は販売されていません。

市販で淋病の治療薬を販売するのは日本では認められておらず、「市販されている淋病の薬=偽物」と判断して問題ありません。

上で紹介した2つの薬の入手方法やそれぞれの特徴、メリットとデメリットを詳しく解説していきます。

国内で処方してもらう

淋病治療薬の抗生物質(注射薬や飲み薬)は、医療用医薬品に分類されています。 注射薬はもちろん、飲み薬も 一般的な薬局やドラッグストアでは購入できません。購入するためには病院を受診して、薬を処方してもらう必要があります。

国内で淋病治療薬を処方してもらう場合の、メリット・デメリットをまとめてみました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

費用は掛かっても安全性を重視して淋病を治療したい方は、病院を受診して治療薬を処方してもらうのがおススメです。

通販購入する

医療機関から処方された抗生物質を紛失してしまった、あるいはまだパートナーの治療が終わっていないなどの理由で医療機関から抗生物質を処方されない状態の時は、個人輸入代行を使ってネット通販で購入することが可能です。

個人輸入代行を使って淋病の薬を通販購入する場合の、メリット・デメリットをまとめてみました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

医薬品は個人で輸入することも可能ですが、海外の通販サイトは偽物の薬も多く流通しており、個人が偽物と本物を見分けて通販購入するのは非常に難しいといわれています。

お薬通販部は、メーカー正規品のみを取り扱っている通販のサイトです。偽物を購入する心配はありませんので、初めて医薬品を通販で購入するという方も安心してご利用いただけます。

Amazonや楽天では購入できない

Amazonや楽天など、大手の通販サイトでは日用品だけでなく一部の医薬品も通販で購入することが可能です。しかし、淋病の治療薬はこれらの大手通販サイトでの販売が許可されていないため、購入することはできません。

通販で淋病の治療薬を購入したい場合は、個人で海外から直接輸入するか個人輸入代行を利用するかの2択です。

淋病の口コミまとめ

淋病はクラミジアや梅毒と並び、国内で感染患者の多い性感染症の一つです。性行為や性行為に類する行為でも感染してしまいます。

淋病は女性よりも男性の方に自覚症状が強いため、女性は知らぬ間に感染源となって淋菌を拡大させている恐れがあります。

おりもの量が増えたり色と臭いがきつくなったり、不正出血が続くなどの症状が現れた際は、婦人科を受診するか自宅でできる淋病の検査キットを通販などで購入して調べてみましょう。

淋病を含む性感染症はパートナーと同時に治療を受けて、相互感染を防ぐことが重要です。また、妊婦は母子感染を起こす場合があるので、わずかな自覚症状も見逃さないでください。

インターネットが普及した現在、病院を受診しなくても個人輸入代行を利用することによって、淋病の治療薬も通販購入できるようになりました。一昔前と比較して淋病の治療もしやすくなっていますので、病院や通販を上手く活用していきましょう。

アジー

- いいクチコミ

-

まっくす (35歳)

性病の治療が一番の目的ですが、それ以外の病気のためにもストックしています。クラミジアに以前かかったときは、しっかり治りました。一応、検査キットも一緒に購入しておくのがおすすめです。

- 悪いクチコミ

-

サワラ

セックス後違和感があったので、azee1000を6錠購入し、1錠飲みましたが変化は無く、3日間続けて飲んだら、下痢が酷くまたあまり変化がありませんでした。

ジスロマック

- いいクチコミ

-

よっしー (36歳)

おりものが異常に増えたり不正出血が多くなったので、調べてみたらクラミジアでした。急いで以前買っていたこれを使ってみたら驚くほど速く症状が改善できました。価格が高かったので常備用に購入していませんでしたが、今後のことを考えて追加購入させてもらいます。

- 悪いクチコミ

-

太田 (29歳)

薬自体は良いし金額も安いのですが、届くのに2週間ちかくかかりました。海外からの発送なのでしょうがないかもしれませんが、届くのが遅いので、結局病院に行きました。今ある薬は予備として持っておきます。

クラビリン

- いいクチコミ

-

桜井れいか (54歳)

いろんな、性的病気に、緊急で、持ち合わせたいです。コロナと、同じくらい、感染が、ありますから。

- 悪いクチコミ

-

大迫 (37歳)

飲んだ後の副作用なのか、めまいが結構な頻度で起こってとても辛いです。クラミジアの症状は改善できますが、ここまで副作用が辛いお薬は初めてです。まだ薬は残っているので、残りは友人にあげる予定です。

ビブラマイシン

- いいクチコミ

-

村瀬 (31歳)

クラミジアに罹った際に病院へ行って恥ずかしい思いをしてから、ネットで薬が買えるこれをずっと買っています。気周りの目を気にせず気軽に買えるのが何より嬉しいです。薬の効果もバッチリで今のところ問題なく使えています。

- 悪いクチコミ

-

西川 (35歳)

これを飲んだ後、吐き気と下痢の症状が現れました。おそらく副作用かと思います。幸いそれほど強い症状ではなく、すぐに症状が治まったので良かった。これまで薬を飲んで副作用を起こしたことが無かったのでちょっとびっくりした。